TROISIÈME

PARTIE

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DE L'IAAU SERVICE DE

L'ENVIRONNEMENT : RENFORCER

L'« EXPLOITABILITÉ » DES DONNÉES ET LA

GOUVERNANCE, FAVORISER LA RECHERCHE ET TROUVER LE BON MODÈLE

ÉCONOMIQUE

I. FAVORISER LA DISPONIBILITÉ ET LA QUALITÉ DE LA DONNÉE POUR L'IA

L'accès à des données de qualité constitue une condition sine qua non de la performance des systèmes d'IA, notamment au service de la transition écologique. Le rapport « Villani » de 2018 appelait ainsi de ses voeux une politique de la donnée offensive pour en développer l'accès, la circulation et le partage.

Si des progrès notables ont été réalisés en ce sens au cours des dernières années, il en reste encore à accomplir pour favoriser l'accès à des données exploitables.

A. L'OPEN DATA EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE : UNE MINE DE RESSOURCES POUR DE NOMBREUX ACTEURS

1. Un écosystème de la donnée qui fait intervenir de nombreux acteurs publics et privés

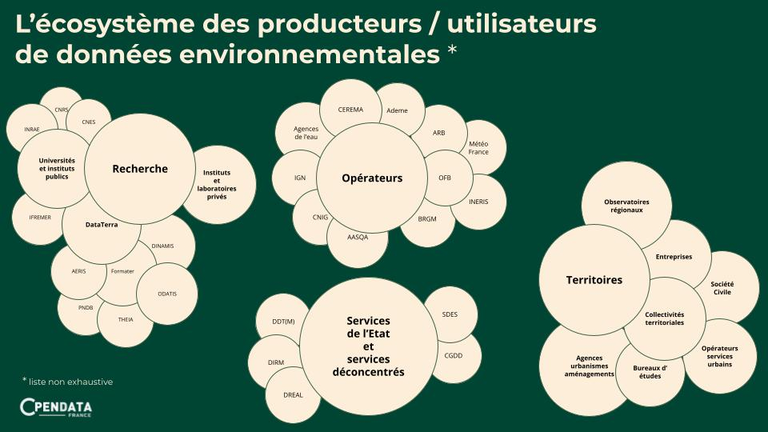

De nombreux acteurs publics et privés interviennent à divers titres dans la production et la réutilisation de données environnementales, le potentiel d'usage de ces données étant considérable : opérateurs et services de l'État dans toute leur diversité, collectivités territoriales, acteurs publics et privés intervenant dans les territoires ou encore organismes publics et privés de recherche et acteurs de la société civile.

Portées par le développement du numérique, les données environnementales ont ainsi connu une dissémination exponentielle et constituent aujourd'hui un ensemble très riche, qu'il s'agisse de données environnementales par nature (géographiques par exemple) ou par destination, comme celles qui concernent les transports et la mobilité par exemple.

Au-delà des données produites directement par les opérateurs et les services ministériels ou déconcentrés ainsi que les communautés scientifiques, la société civile est de plus en plus impliquée dans la production de données à travers par exemple les sciences participatives et le crowdsourcing.

Un véritable écosystème de la donnée a ainsi progressivement vu le jour, dont l'intérêt général justifie qu'il participe pleinement à la politique d'ouverture des données en matière environnementale.

L'écosystème des producteurs et utilisateurs de données environnementales

2. L'environnement : un domaine tôt concerné par la politique d'ouverture des données

La politique d'ouverture des données (open data) a relativement vite concerné l'environnement, d'abord pour répondre à des enjeux de transparence en matière de santé, puis pour promouvoir, plus largement, l'innovation dans l'utilisation de ces données.

Des données ouvertes de plus en plus massives

L'open data fait référence aux données numériques produites par les acteurs publics et privés, diffusées de manière structurée et librement accessibles ou réutilisables, y compris à des fins commerciales, dans le cadre d'une licence excluant toute restriction technique, juridique ou financière55(*).

Ces données ouvertes constituent une mine de ressources pour de nombreux acteurs (administrations, collectivités territoriales, société civile, citoyens, entreprises privées) et pour des usages et des impacts potentiels très divers.

Un cadre juridique fondé sur le principe de la gratuité d'accès aux données publiques et leur libre réutilisation

Dotée d'une politique d'ouverture des données publiques ambitieuse, la France figure parmi les pays les plus avancés en matière d'open data au plan international56(*). L'ouverture de ces données repose sur un cadre juridique bien établi en vertu duquel, depuis la loi pour une République numérique de 2016, l'ouverture constitue la règle par défaut57(*).

Ce principe se traduit par une approche unique au plan européen, consistant en un « portail national des données publiques »58(*), c'est-à-dire une plateforme communautaire où chacun peut publier des données, les réutiliser ou encore lancer des discussions.

La place croissante des données environnementales, en particulier climatiques

Si le secteur de l'environnement a été tôt concerné par les obligations d'ouverture imposées aux administrations publiques59(*) - dès les années 1990 et 2000 -, les jeux de données disponibles en open data continuent de croître régulièrement.

À l'été 2024, la catégorie « Environnement » du portail national des données publiques englobait ainsi 19 369 jeux de données comptabilisant au total 43,7 millions de vues et plus de 105,6 millions de téléchargements. Plus de 1 030 jeux de données avaient été publiés concernant ce domaine au cours de l'année 2023.

Parmi les évolutions récentes et significatives, le lancement le 1er janvier 2024 de la plateforme thématique « meteo.data.gouv.fr » a par exemple permis de créer un socle pour référencer, héberger et diffuser les données publiques météorologiques produites par Météo-France.

Dans un premier temps, ont été mis à disposition deux premiers jeux de données climatologiques mobilisables pour la réalisation d'études et de diagnostics sur le changement climatique.

Dans un second temps, la plateforme a été enrichie de nouvelles données parmi lesquelles celles issues des modèles de prévision numérique du temps « ARPEGE » et « AROME ». De nouvelles fonctionnalités facilitant le tri et l'accès aux données hébergées sont proposées pour simplifier l'utilisation de ces données.

La mise en place de cette plateforme permet de faire avancer la démarche d'ouverture de données d'intérêt général tout en initiant la création de « communs numériques ».

Cet écosystème foisonnant contribue à la massification des données, mais pose d'évidents enjeux de gouvernance dans la connaissance et l'exploitation des données rendues accessibles.

* 55 Licence ouverte Etalab v2.

* 56 Voir notamment les classements réalisés dans le cadre de l'« Open Data Maturity Report » (2023) à l'échelle européenne et de l'OCDE (« OURdataIndex ») à l'échelle mondiale.

* 57 Article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Directive 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

* 59 Directive 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, transposée en 2001. La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, transposée en droit en français en 2005, vise à garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et à favoriser la mise à disposition d'office des informations environnementales afin de parvenir à une diffusion systématique aussi large que possible auprès du public. Voir aussi la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) entrée en vigueur le 30 octobre 2001, et, au plan constitutionnel, la Charte de l'environnement de 2005.