- L'ESSENTIEL

- I. UNE PROFESSION INDISPENSABLE À

L'ACCÈS AUX SOINS MAIS INSUFFISAMMENT VALORISÉE

- II. UNE RÉFORME INDISPENSABLE DU CADRE

LÉGISLATIF APPLICABLE À LA PROFESSION

- I. UNE PROFESSION INDISPENSABLE À

L'ACCÈS AUX SOINS MAIS INSUFFISAMMENT VALORISÉE

- EXAMEN DES ARTICLES

- Article 1er

Refonte du cadre législatif applicable à la profession infirmière

- Article 1er bis

Contribution des infirmiers aux soins de premier recours

- Article 1er ter

Conditionner la reprise d'activité des infirmiers

à une évaluation des compétences

- Article 1er quater

Expérimentation d'un accès direct aux infirmiers exerçant dans des structures d'exercice coordonné

- Article 2

Ouvrir la reconnaissance de l'exercice des infirmiers

de spécialité en tant que pratique avancée

- Article 2 bis (nouveau)

Harmonisation des conditions de facturation des indemnités kilométriques

- Article 3

Gage financier de la proposition de loi

- Article 1er

- EXAMEN EN COMMISSION

- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE

L'ARTICLE 45

DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS, ALINÉA 3,

DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- · LA LOI EN CONSTRUCTION

N° 557

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 avril 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur

la proposition de loi,

adoptée par l'Assemblée nationale

après engagement de la procédure

accélérée,

sur la profession

d'infirmier,

Par M. Jean SOL et Mme Anne-Sophie ROMAGNY,

Sénateur et Sénatrice

VERSION PROVISOIRE

(1) Cette commission est composée de :

M. Philippe Mouiller, président ;

Mme Élisabeth Doineau,

rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny,

M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier

Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly,

Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet

Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick

Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez,

secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine

Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent

Burgoa,

Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine

Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa,

M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud,

MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence

Lassarade,

Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau,

M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille,

Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel,

M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol,

Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny,

Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris,

M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Voir les numéros :

|

Assemblée nationale (17ème législ.) : |

654, 1029 et T.A. 65 |

|

|

Sénat : |

420 et 558 (2024-2025) |

|

L'ESSENTIEL

Essentielle à l'accès aux soins, la profession infirmière, forte de 600 000 professionnels en activité, souffre pourtant d'une insuffisante reconnaissance et d'un cadre d'exercice obsolète.

La commission a soutenu la présente proposition de loi, transmise par l'Assemblée nationale, qui s'attelle à mieux valoriser la profession et refondre son encadrement législatif. Elle a adopté 19 amendements visant à sécuriser, encadrer et préciser ses dispositions

*

**

I. UNE PROFESSION INDISPENSABLE À L'ACCÈS AUX SOINS MAIS INSUFFISAMMENT VALORISÉE

A. UNE PROFESSION EN PROFONDE MUTATION

1. Une profession à la démographie dynamique répondant à des besoins de santé croissants

La profession infirmière constitue, au niveau national comme international, le principal vivier de professionnels de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), elle rassemblait en 2018, à elle seule, plus de 55 % des professionnels de santé recensés en Europe et dans les Amériques. La profession compte, en France, plus de 600 000 professionnels en activité.

La profession bénéficie, surtout, d'une démographie particulièrement dynamique. En France, le nombre d'infirmiers aurait crû de 8 % entre 2013 et 2021, pendant que les effectifs de médecins n'augmentaient que de 5 %. Dans l'hypothèse d'un maintien des politiques et des comportements constatés, leur nombre pourrait atteindre 820 000 en 2050.

Ce développement de la profession ne suffit pas, toutefois, à répondre à l'augmentation rapide des besoins, portée par le vieillissement de la population et la prévalence croissante des maladies chroniques. Le ministère de la santé estimé que 80 000 infirmiers supplémentaires seraient nécessaires en 2050.

2. Une diversification des modalités d'exercice des infirmiers

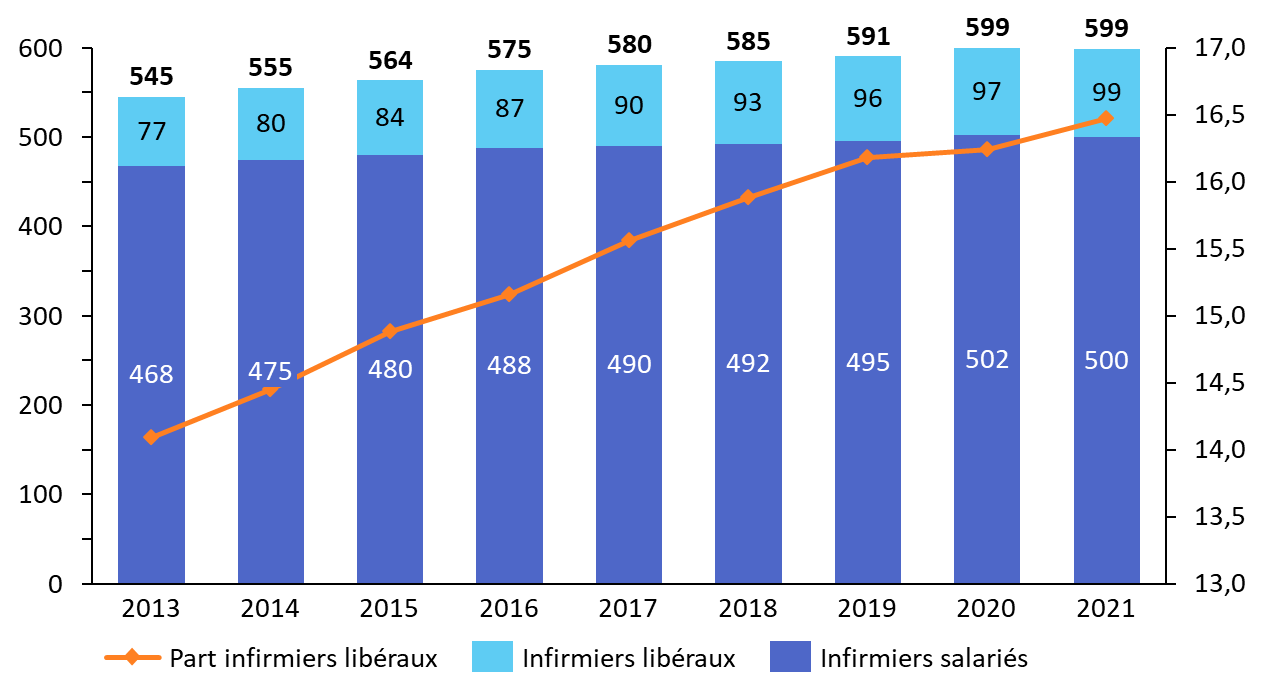

La profession infirmière, autrefois hospitalo-centrée, s'exerce désormais dans une grande diversité de structures : établissements médico-sociaux, centres de santé, crèches et écoles, services de santé publique, etc. Dans le même temps, l'exercice libéral, en cabinet, à domicile ou en maison de santé, ne cesse de se développer et concerne désormais 16,5 % de la profession.

Répartition des infirmiers

par mode

d'exercice (2013, 2021, projection en 2050)

Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après des données et projections Drees (2024)

Les conditions d'exercice de la profession se sont également diversifiées, à côté du « métier socle », avec la création de trois spécialités infirmières (anesthésistes - IADE, de bloc opératoire - Ibode et puériculteurs) et de l'infirmier en pratique avancée (IPA), qui ouvrent droit à des compétences élargies sous réserve du suivi d'une formation complémentaire.

B. DES ENJEUX DE RECONNAISSANCE ET D'ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES

1. Un fort sentiment de manque de reconnaissance traverse la profession

La profession souffre d'un sentiment répandu de manque de reconnaissance. Les conditions de travail dégradées dans de nombreux établissements de santé semblent alimenter une forte rotation des effectifs et, parfois des abandons de métier. Les conditions de rémunération des infirmiers sont fréquemment décrites comme insatisfaisantes. En ville, les principaux actes infirmiers n'ont pas fait l'objet d'une revalorisation significative depuis 2009.

La pratique avancée infirmière, fondée en 2016, donne accès à une autonomie élargie et à des compétences accrues par rapport au métier socle, notamment en matière de prescription. Pour autant, le coût de la formation et l'absence de modèle économique viable ont entamé l'attractivité du métier d'IPA et induit un déploiement en-dessous des attentes.

Les spécialités infirmières, consacrées dès l'Après-Guerre, aspirent quant à elles à la reconnaissance d'une forme de pratique avancée propre à leur exercice. Si leur activité ne revêt pas l'ensemble des caractéristiques de la pratique avancée, leur formation, de grade master pour les IADE et les Ibode, et leurs compétences élargies les en rapprochent en effet.

2. Un cadre d'exercice obsolète, malgré des extensions de compétences récentes

Essentielle au sein du système de santé, la profession demeure pourtant, dans le code de la santé publique, définie en référence au monopole médical. Par dérogation à ce monopole, l'intervention des infirmiers n'est possible que sur un champ circonscrit d'actes limitativement énumérés par un décret d'actes de 2004. Ce dernier distingue le « rôle propre » de l'infirmier des actes ne pouvant être réalisés que sur prescription ou sous supervision médicales.

Cet encadrement apparaît excessivement rigide et inadapté aux évolutions de la profession, malgré les nombreuses extensions de compétences récemment portées par la loi et la possibilité donnée aux acteurs de conclure, localement, des protocoles de coopération permettant des transferts de compétences. Un phénomène de « glissement de tâches » est fréquemment reporté, conduisant les infirmiers à réaliser des actes en dehors de leur champ de compétences reconnu.

II. UNE RÉFORME INDISPENSABLE DU CADRE LÉGISLATIF APPLICABLE À LA PROFESSION

A. LA MISE EN PLACE D'UN CADRE ADAPTÉ AUX ÉVOLUTIONS DE LA PROFESSION

1. Une refonte du socle législatif applicable à la profession

Tenant compte des limites, désormais bien documentées, du cadre actuel, l'article 1er réforme en profondeur l'encadrement juridique de la profession. La loi se bornerait, désormais, à définir les principales missions et conditions d'exercice de la profession, renvoyant au décret le soin de définir les domaines d'activité et de compétence des infirmiers, et à l'arrêté celui de fixer la liste des actes et soins qu'ils réalisent. La commission a adopté sur ces dispositions trois amendements visant :

- à préciser que les infirmiers exercent leur activité non pas seulement « en complémentarité », mais « en coordination » avec les autres professionnels de santé ;

- à renvoyer au décret et à l'arrêté la définition des soins relationnels ;

- à consacrer dans la loi la recherche en sciences infirmières dont le développement, en France, apparaît indispensable.

Ces nouvelles dispositions conduiront à une reconnaissance bienvenue de la consultation et du diagnostic infirmiers. Ces notions, anciennes, sont fondées sur le rôle propre de l'infirmier et se distinguent donc sans ambiguïté de la consultation et du diagnostic médicaux.

Le nouveau cadre applicable confère également aux infirmiers un pouvoir de prescription de produits de santé et d'examens complémentaires nécessaires à l'exercice de leur profession, listés par arrêté. La commission a souhaité rétablir la saisine de l'Académie nationale de médecine sur cet arrêté, supprimée par l'Assemblée nationale : celle-ci apparaît habituelle et souhaitable. Afin que cette consultation ne retarde pas l'entrée en vigueur de cette nouvelle compétence, elle a toutefois prévu que cet avis serait réputé émis en l'absence de réponse au-delà de trois mois.

La commission souligne que ces dispositions devraient donner lieu à une révision rapide des référentiels de compétences et de formation des infirmiers, ainsi qu'à un réexamen de leurs conditions de rémunération.

2. L'extension de l'accès direct aux infirmiers et la valorisation de leur rôle en premier recours

L'article 1er ouvre également l'accès direct aux infirmiers en soins de premier recours, dans le cadre de leur rôle propre comme de leur rôle prescrit. Dans la mesure où le rôle prescrit désigne, précisément, les actes que l'infirmier ne peut réaliser que sur prescription médicale préalable, la commission a adopté un amendement recentrant cet accès direct sur le seul rôle propre. Elle souhaite que ces dispositions favorisent la mise en place, en ville, de conditions de prise en charge des actes infirmiers cohérentes avec l'autonomie reconnue à la profession dans ce périmètre.

L'article 1er quater permet l'autorisation, à titre expérimental, d'un accès direct aux infirmiers au-delà de leur rôle propre, dans le cadre d'un exercice coordonné. La commission a soutenu cette expérimentation et adopté trois amendements pour en sécuriser la mise en oeuvre, en la recentrant, en ville, sur les structures d'exercice coordonné les plus intégrées, en prévoyant une saisine préalable de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine et en précisant que le rapport d'évaluation devrait être remis au Parlement six mois avant l'échéance légale et se prononcer sur l'opportunité d'une généralisation.

3. Un renforcement de l'accompagnement à la reprise d'exercice des infirmiers

Alors que la profession infirmière est particulièrement touchée par les interruptions d'activité - l'Ordre recense 7 000 radiations par an, les dispositifs existants n'apparaissent pas suffisants pour assurer l'accompagnement nécessaire aux professionnels souhaitant reprendre leur exercice, ni pour garantir la qualité et la sécurité des soins. La commission a donc approuvé les dispositions de l'article 1er ter, qui envisagent de soumettre les infirmiers en reprise d'activité à une évaluation de leur compétence et, le cas échéant, de les orienter vers une formation ou un stage.

L'adoption d'un amendement de ses rapporteurs a permis de préciser ce dispositif, en encadrant entre trois et six ans la durée minimale d'interruption d'activité au-delà de laquelle les infirmiers seront soumis à l'évaluation de compétences et en rendant obligatoire la réalisation d'une formation ou d'un stage en cas d'inadéquation entre les compétences et les standards.

B. UNE MEILLEURE VALORISATION DE LA PRATIQUE AVANCÉE ET DES SPÉCIALITÉS INFIRMIÈRES

Souhaitant répondre à la demande des spécialités infirmières, l'article 2 ouvre la pratique avancée à d'autres diplômes que celui d'IPA. La commission, qui plaide pour cette valorisation des compétences des infirmiers spécialisés depuis la loi dite « Rist 2 », émet toutefois de fortes réserves sur la rédaction retenue, qui semble fondre toutes les spécialités dans le métier d'IPA et suscite une vive inquiétude pour la sécurité et la pérennité de l'exercice spécialisé parmi les professionnels.

Limités dans leur initiative par l'irrecevabilité financière, les rapporteurs espèrent aboutir, avec l'appui du Gouvernement, à une rédaction qui satisfasse les attentes légitimes de reconnaissance des infirmiers de spécialité sans diluer leurs caractéristiques, en consacrant une forme de pratique avancée spécifique qui exclue, notamment, l'accès direct. Si cette évolution est envisageable à court terme pour les IADE et les Ibode, les rapporteurs estiment qu'elle doit être subordonnée, pour les puériculteurs, à une réingénierie et une universitarisation de leur formation.

La rédaction retenue devra éviter d'engendrer des scissions au sein des spécialités, en réservant l'accès à la pratique avancée aux diplômés les plus récents, titulaires du grade de master. Les rapporteurs appelleront donc le Gouvernement à prévoir des dispositifs de formation complémentaire ou de validation des acquis de l'expérience pour que l'accès à la pratique avancée puisse être ouvert, au sein d'une même spécialité, à tous les professionnels volontaires.

La commission se félicite de l'élargissement des lieux d'exercice en pratique avancée aux services de protection maternelle et infantile et d'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'aux crèches et aux établissements scolaires, pertinent et utile à l'accès aux soins. Elle a souhaité sécuriser le dispositif, en spécifiant par amendement que l'exercice en établissement scolaire doit se faire en lien avec un médecin, comme le prévoit la loi pour l'ensemble des autres lieux d'exercice.

Bien qu'elle juge nécessaire une réflexion sur l'évolution des mentions du diplôme d'IPA, la commission a supprimé la demande de rapport sur le sujet, conformément à sa position habituelle.

Après l'article 2, la commission a, enfin, adopté un amendement de Patricia Demas visant à harmoniser à l'échelle nationale la définition de l'agglomération retenue pour le calcul des indemnités kilométriques, considérant qu'il s'agissait là d'une mesure d'équité pertinente entre les professionnels en exercice sur le territoire.

Réunie le mardi 29 avril sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté cette proposition de loi, modifiée par 19 amendements.

EXAMEN DES ARTICLES

Article

1er

Refonte du cadre législatif applicable à la profession

infirmière

Cet article propose de refondre le cadre législatif applicable à la profession infirmière, en définissant ses grandes missions, en consacrant les notions de consultation infirmière et de diagnostic infirmier et en autorisant les infirmiers à prescrire des produits de santé et examens listés par arrêté. Il autorise également l'accès direct aux infirmiers pour les soins de premier recours. Enfin, il prévoit le lancement d'une négociation sur la rémunération des infirmiers à chaque mise à jour de leurs compétences réglementaires.

La commission a adopté cet article modifié par neuf amendements recentrant l'accès direct prévu aux seuls actes relevant du rôle propre de l'infirmer, consacrant dans la loi les notions de coordination interprofessionnelle et de sciences infirmières et prévoyant que l'Académie nationale de médecine devra rendre un avis sur la liste des produits de santé et examens que les infirmiers seront autorisés à prescrire.

I - Le dispositif proposé

A. La profession infirmière, essentielle au système de santé, conserve pourtant un encadrement juridique ancien et inadapté

1. Les infirmiers, bénéficiant d'une démographie dynamique, répondent à des besoins de santé multiples et en rapide augmentation

a) Une profession à la démographie dynamique, mais faisant face à des besoins de santé en rapide augmentation

Du fait de sa démographie comme de son rôle de proximité auprès des patients, la profession infirmière occupe un rôle essentiel dans l'accès aux soins, favorisé par une démographie dynamique.

· La profession infirmière est, aux niveaux national et international, la profession de santé la plus nombreuse.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recensait, en 2018, près de 28 millions d'infirmiers dans le monde. Les densités mesurées pour 10 000 habitants s'élevaient, en moyenne à 79,3 infirmiers en Europe et 83,4 infirmiers dans les Amériques. La profession rassemblait à elle seule, dans ces deux aires géographiques, plus de 55 % des professionnels de santé recensés1(*).

En France, la démographie de la profession apparaît particulièrement dynamique ces dernières années. D'après la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) des ministères sociaux, le nombre d'infirmiers en emploi aurait augmenté de 8 % entre 2013 et 2021 pour s'établir, cette dernière année, à environ 600 0002(*). Dans la même période, les effectifs de médecins n'augmentaient que de 5 %3(*).

· Ce dynamisme pourrait toutefois se révéler insuffisant, compte tenu de l'importance des infirmiers dans le système de santé et de l'augmentation anticipée des besoins.

D'après la Drees, du fait du vieillissement de la population et de l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, les besoins en soins infirmiers augmentent plus vite que le nombre de professionnels.

Ce constat est vérifié pour la période récente et devrait l'être à nouveau dans les prochaines décennies. La Drees estime ainsi que, bien que le nombre d'infirmières soit appelé à progresser encore jusqu'à atteindre un peu plus de 820 000 en 2050 en cas de maintien des politiques de formation et des comportements observés actuellement, le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques nécessiteraient encore 80 000 infirmiers supplémentaires à cette date4(*).

b) Des conditions d'exercice particulièrement diversifiées

Les conditions et lieux d'exercice des infirmiers apparaissent particulièrement diversifiés.

· L'exercice salarié demeure largement majoritaire au sein de la profession.

En 2021, d'après la Drees, 83,5 % des infirmiers exerçants étaient salariés. Les trois quarts de ces infirmiers étaient en poste à l'hôpital - dont 57 % des infirmiers salariés dans un établissement public et 19 % dans un hôpital privé5(*).

La profession exerce également au sein des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux : ceux-ci rassemblent 11 % des infirmiers salariés dont, selon l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), 6 % exerçant en établissement d'hébergement pour personne âgée dépendante (Ehpad)6(*).

Certains infirmiers salariés exercent, enfin, en centres de santé, au sein des établissements scolaires ou dans des laboratoires.

· L'exercice en libéral, bien que minoritaire, connaît une croissance soutenue ces dernières années.

Entre 2013 et 2021, la part des infirmiers libéraux dans le total des infirmiers recensés a, ainsi, fortement progressé, passant de 14 % à 16,5 %7(*). Dans le même temps, la part des infirmiers exerçant dans un hôpital public a diminué de 49 % à 47 %.

Nombre d'infirmiers salariés et

d'infirmiers libéraux

et part des infirmiers libéraux dans

l'effectif entre 2013 et 2021

En milliers

Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après des données Drees (2024)

Afin de favoriser la qualité et l'accessibilité des soins infirmiers, la convention conclue avec l'assurance maladie encadre l'exercice libéral. L'installation sous convention n'est, en principe, possible que lorsque l'infirmier justifie d'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois au cours des six années précédant la demande8(*). En outre, dans les zones sur-dotées, le conventionnement ne peut être accordé qu'au bénéfice d'un infirmier assurant la succession d'un confrère qui cesse son activité définitivement dans la même zone9(*).

2. Un cadre juridique fondé sur un décret d'actes ancien, distinguant les différentes modalités d'intervention de l'infirmier

a) Une profession demeurant définie en référence au monopole médical

Classée par le code de la santé publique parmi les « auxiliaires médicaux »10(*), la profession infirmière demeure, comme de nombreuses professions paramédicales, définie en référence au monopole médical.

· La loi accorde, en effet, une compétence générale aux médecins pour le diagnostic ou le traitement de pathologies.

Par exception au principe de protection de l'intégrité corporelle encadré par le code pénal11(*), les médecins sont, ainsi, habilités à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Sauf circonstances exceptionnelles et en application d'une obligation déontologique, ils ne peuvent toutefois entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent leurs connaissances, leur expérience et les moyens dont ils disposent12(*).

Le monopole médical est protégé par l'infraction d'exercice illégal de la médecine. Encourt à ce titre, aux termes du code de la santé publique, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende toute personne non titulaire des diplômes, certificats et titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin :

- qui prend part, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient ;

- ou qui pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté pris après avis de l'Académie nationale de médecine13(*).

Cet arrêté14(*) distingue les actes ne pouvant être pratiqués que par les docteurs en médecine, les actes ne pouvant être exécutés par des auxiliaires médicaux que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin et les actes ne pouvant être exécutés par des auxiliaires médicaux que sur prescription médicale mais en dehors de la présence du médecin.

· L'intervention des infirmiers n'est envisagée que par dérogation au monopole médical et sur un champ circonscrit d'actes limitativement énumérés.

La loi ne donne de la profession qu'une définition tautologique : « Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. »15(*)

Le code de la santé publique prévoyant que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret16(*), un « décret d'actes » fixe avec précision la liste des soins pouvant être réalisés par les infirmiers.

Cette architecture juridique est inhabituelle à l'international. Dans un rapport de 2022 relatif à la profession et à la formation infirmières, l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) observe ainsi que la profession infirmière est fréquemment définie par des grandes missions, plutôt que par une liste d'actes, dans les pays comparables à la France. En Espagne, en Italie, au Royaume Uni et en Allemagne, la loi et le décret fixent les grandes missions de la profession ou ses conditions de formation, mais ne dressent pas de liste exhaustive des actes techniques que les infirmiers sont habilités à accomplir17(*).

b) Un cadre réglementaire ancien : le décret d'actes de 2004

Un décret de 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier18(*), modifié et codifié en 200419(*), constitue encore, ainsi, l'ossature du cadre juridique applicable à la profession. Il définit la profession et dresse la liste des actes pouvant être réalisés par les infirmiers, en distinguant ceux relevant de leur rôle propre, ceux nécessitant une prescription médicale et ceux ne pouvant être réalisés que sous la supervision directe d'un médecin.

· Le décret définit, d'abord, l'exercice de la profession. Celui-ci comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé20(*). Le décret précise que les soins infirmiers ont notamment pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci :

- de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques ;

- de participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;

- de contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales ;

- de participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage21(*).

· Appartiennent au rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie.

Le décret précise que, pour ces actes, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires : il identifie les besoins, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue22(*). Il peut, sous sa responsabilité, assurer ces soins avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'accompagnants éducatifs et sociaux qu'il encadre, et inscrire cette collaboration dans le cadre de protocoles de soins infirmiers23(*).

Relèvent notamment du rôle propre :

- les soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;

- l'aide à la prise des médicaments non injectables, la vérification de leur prise à la surveillance de leurs effets ;

- l'installation de la personne dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap, le lever de la personne et l'aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;

- le recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne ;

- la réalisation, la surveillance et le renouvellement des pansements non médicamenteux ;

- l'aide et le soutien psychologique24(*).

· Le décret liste, par ailleurs, les actes appartenant au « rôle prescrit » de l'infirmier, que celui-ci est habilité à pratiquer en application d'une prescription médicale ou d'une prescription établie par un infirmier en pratique avancée (IPA), qualitative et quantitative, datée et signée. Ces actes peuvent également être réalisés en application d'un protocole écrit, établi par un médecin et comportant les mêmes précisions. Figurent parmi ceux-ci :

- les scarifications, injections et perfusions ;

- l'administration de médicaments autres que ceux mentionnés dans le rôle propre ;

- les prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire, par cathéter veineux, ou par ponction artérielle25(*) ;

- la mise en place et l'adaptation des traitements antalgiques, dans le cadre de protocoles écrits préétablis par un médecin26(*).

· Le décret liste également des actes que l'infirmier ne peut accomplir que sous supervision médicale. Ces derniers doivent faire l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, et ne peuvent être réalisés qu'à la condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Ils comprennent notamment :

- les injections et perfusions de produits d'origine humaine ;

- la préparation, l'utilisation et la surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;

- la pose de dispositifs d'immobilisation ;

- les soins et surveillance des personnes, en postopératoire27(*).

· En outre, le décret d'actes de 2002 précise le rôle de l'infirmier, en l'absence de médecin et en situation d'urgence ou de détresse psychologique.

L'infirmier est alors autorisé à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. En dehors de la mise en oeuvre du protocole, il peut également décider des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin28(*).

· Au-delà des actes de soins, le décret énumère enfin les domaines transversaux d'intervention de l'infirmier, dans lesquels il peut proposer ou organiser des actions. Figurent parmi ceux-ci :

- la formation initiale et continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;

- la formation, l'éducation, la prévention et le dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ;

- l'éducation à la sexualité et la participation à des actions de santé publique ;

- la recherche dans le domaine des soins infirmiers et la participation à des actions de recherche pluridisciplinaires29(*).

B. Un cadre juridique inadapté, contribuant au sentiment de manque de reconnaissance de la profession

1. Malgré des extensions de compétences récentes, le cadre juridique actuel apparaît inadapté à l'évolution de la profession infirmière

a) Des extensions de compétence récentes ayant encore complexifié le cadre juridique applicable

Les compétences légales et réglementaires des infirmiers ont connu, ces dernières années, plusieurs extensions ciblées qui ont complexifié l'encadrement juridique de la profession.

· Aucune compétence générale n'étant reconnue aux infirmiers en la matière, le législateur a, d'abord, directement autorisé les infirmiers à prescrire certains produits de santé et adapter certaines prescriptions.

Afin de favoriser le sevrage tabagique, la loi de modernisation de notre système de santé de 2016 a ainsi, d'abord, autorisé les infirmiers à prescrire des substituts nicotiniques30(*). La loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (OTSS) de 2019 a étendu cette faculté aux solutions et produits antiseptiques ainsi qu'au sérum physiologique à prescription médicale facultative31(*).

La loi de 2019 a également autorisé les infirmiers à adapter la posologie de certains traitements dans le cadre d'un protocole et d'un exercice coordonné. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base de résultats d'analyses de biologie médicale, sauf en cas d'indication contraire du médecin, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient32(*).

Enfin, la loi de 2022 relative à la protection des enfants a autorisé les infirmiers puériculteurs, sauf indication contraire du médecin, à prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement listés par arrêté33(*).

· Les compétences des infirmiers en matière de vaccination ont, par ailleurs, été progressivement étendues ces dernières années.

Alors que les injections destinées aux vaccinations figurent, de longue date, parmi les actes que l'infirmier est habilité à pratiquer sur prescription médicale34(*), la loi l'autorise également à administrer sans prescription certains vaccins, dont le champ a été progressivement élargi. Les infirmiers ont ainsi été autorisés :

- à vacciner contre la grippe saisonnière sans prescription médicale toute personne majeure pour laquelle cette vaccination est recommandée35(*) ;

- à prescrire et administrer le vaccin contre le covid-19 à toute personne, à l'exception de certains patients à risque36(*).

Surtout, suivant une recommandation de la Haute Autorité de santé (HAS) de janvier 202237(*), la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a plus largement autorisé les infirmiers à prescrire ou administrer sans prescription préalable certains vaccins listés par arrêté38(*). Ces nouvelles compétences ont été précisées par un décret de 202339(*) permettant aux infirmiers :

- de prescrire certains vaccins à la condition d'avoir suivi une formation complémentaire, lorsque l'infirmier n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale ;

- d'administrer les vaccins qu'ils peuvent prescrire ;

- d'administrer, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, des vaccins listés par arrêté40(*).

· Enfin, plusieurs lois récentes ont renforcé les compétences des infirmiers dans des champs circonscrits.

La loi dite « Rist 2 » de 2023 a, d'abord, autorisé les infirmiers exerçant au sein d'une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico-social ou, en ville, au sein des structures d'exercice coordonné, à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu'à prescrire des examens et produits de santé listés par arrêté41(*).

La LFSS pour 2023 a, par ailleurs, créé des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges42(*), dont la conduite a été ouverte aux infirmiers par un arrêté de mai 202443(*).

Enfin, pour limiter l'attente des patients et en l'absence de médecin disponible, les infirmiers ont été autorisés, d'abord à titre expérimental dans six régions et pour un an44(*), à signer les certificats de décès. Cette expérimentation a été étendue à l'ensemble du territoire national45(*), puis récemment inscrite dans le droit commun par la LFSS pour 202546(*). Un décret d'avril 2025 soumet cette nouvelle compétence à une condition de formation47(*).

b) Un cadre juridique demeurant inadapté aux évolutions de la profession

Malgré ces extensions de compétences récentes, le cadre juridique applicable à la profession d'infirmiers apparaît inadapté aux évolutions rapides que connaît la profession.

· Du fait du faible développement des dispositifs législatifs de partage de tâches, le décret d'actes demeure, en effet, un cadre contraignant pour la profession.

Créés par la loi dite « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) de 200948(*), les protocoles de coopération permettent à des professionnels de santé travaillant en équipe de s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération pouvant impliquer des transferts d'activités ou d'actes dérogatoires à la répartition législative des compétences entre professions, pour mieux répondre aux besoins des patients49(*). Ces protocoles peuvent, ainsi, permettre d'expérimenter des transferts de compétences avant d'envisager leur généralisation.

La conclusion de protocoles a été encouragée ces dernières années et les procédures facilitées. La loi OTSS de 2019 a, dans cet objectif, distingué :

- les protocoles nationaux, portés par le Comité national des coopérations interprofessionnelles (CNCI) et autorisés sur l'ensemble du territoire par arrêté pris après avis de la HAS, qui peuvent être mis en oeuvre localement sur simple déclaration à l'agence régionale de santé (ARS)50(*) ;

- des protocoles locaux, applicables dans un établissement de santé, un groupement hospitalier de territoire, un établissement médico-social, une équipe de soins primaires ou spécialisés ou une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), à son initiative, après une simple déclaration au directeur général de l'ARS51(*).

Toutefois, l'IGAS observait encore, en 2022, le manque d'adhésion des acteurs à ce dispositif. Elle dénombrait 43 protocoles nationaux concernant les infirmiers, sur les 56 autorisés à cette date, et soulignait l'absence d'évaluation rigoureuse de leur mise en oeuvre par le ministère, susceptible de documenter leurs apports et de justifier leur généralisation52(*).

· Dans ce contexte, du fait de la rigidité du cadre applicable, un phénomène de « glissement de tâches » est fréquemment observé, amenant les infirmiers à réaliser des actes en dehors de leur champ de compétences légal et réglementaire.

Les glissements rapportés concernent la réalisation par les infirmiers :

- d'actes devant, en principe, être réalisés par le médecin, tels que la pose de sonde urinaire chez l'homme ou de systèmes d'immobilisation après réduction ;

- ou d'actes relevant de leur rôle prescrit sans prescription médicale préalable, tels que la réalisation de certains pansements, la mise en place et la surveillance de cathéters, la dispensation d'antalgiques de niveau 1 ou 2, etc.53(*)

Cette situation peut être encore aggravée par le surcroît d'activité ou lors des crises sanitaires. Selon une enquête du CNOI, menée auprès de presque 60 000 infirmiers, 30 % des répondants estimaient, à la fin de l'année 2020, exercer des tâches sortant de leur champ de compétences réglementaire pour faire face au surcroît d'activité lié au covid-1954(*).

Pour limiter le risque d'obsolescence et les risques associés aux glissements de tâche, l'Igas recommandait, en 2022, d'adopter une logique d'actualisation régulière du décret d'actes55(*).

2. Un sentiment répandu de manque de reconnaissance de la profession

a) Des conditions de travail dégradées et des interrogations sur l'attractivité de la profession

· De nombreuses études font état, d'abord, de conditions de travail difficiles, singulièrement au sein des établissements de santé.

La commission d'enquête sénatoriale sur la situation de l'hôpital observait ainsi, en 2022, une dégradation des conditions de travail des infirmiers antérieure à la crise sanitaire et s'accentuant depuis56(*). Elle relevait que « Les personnels infirmiers signalent notamment une accentuation des modifications de planning, parfois à la dernière minute, des déplacements d'un service à un autre, des rappels sur des jours de repos ou de congé pour remplacer des collègues absents, du recours aux heures supplémentaires et au travail de week-end, au-delà de deux fois par mois. Ils décrivent une spirale délétère, l'absentéisme ou les départs aggravant plus encore les conditions d'exercice pour les présents. »57(*)

Le sentiment de décalage entre la charge de travail, les exigences de qualité et les moyens disponibles apparaît important : en décembre 2021, selon une enquête du CNOI, 71 % des infirmiers exerçant à l'hôpital estimaient ne pas disposer du temps nécessaire pour prendre en charge leurs patients et 54 % de ceux exerçant au sein d'un établissement public affirmaient ressentir un syndrome d'épuisement professionnel58(*).

· Cette situation semble alimenter une forte rotation des effectifs hospitaliers et, parfois, des abandons de métier.

D'après une étude de la Drees, sur une période d'observation de trente ans s'étendant de 1989 à 2019, 54 % des infirmiers hospitaliers le sont toujours après dix années de carrière. Ce taux tombe à 50 % pour les infirmiers qui ont commencé à exercer dans la deuxième moitié des années 2000. Dans cette dernière population, 10 % sont devenus infirmiers libéraux et 11 % sont sans emploi59(*).

Le collège de la HAS, dans une rare lettre ouverte de mars 2022, a souligné l'importance de l'enjeu attaché aux ressources humaines hospitalières. Observant que « Les acteurs du secteur estiment qu'environ 5 à 10 % des postes d'infirmiers sont vacants dans les établissements de santé », la HAS a rappelé que « ces pénuries compromettent inévitablement la qualité des soins et des accompagnements » et « contribuent également à la dégradation des conditions de travail des professionnels restant en poste, accentuant ainsi la pénibilité des métiers. »60(*)

Pour apporter une première réponse à ces difficultés, garantir la qualité des soins et des conditions d'exercice, une loi de janvier 2025 prévoit la définition, par décret pris après avis de la HAS, d'un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages dans les activités ambulatoires61(*).

b) Des conditions de rémunération jugées insatisfaisantes

Les infirmiers dénoncent également des conditions de rémunération insatisfaisantes, en ville comme en établissement de santé.

· Les infirmiers dénoncent, d'abord, la progression insuffisante des tarifs applicables aux actes réalisés, en ville, par les infirmiers libéraux et les conditions de leur prise en charge.

Si l'avenant n° 10 à la convention infirmière, signé en juin 2023, a permis une revalorisation des indemnités forfaitaires de déplacement de 10 %62(*), les principaux actes réalisés par les infirmiers libéraux n'ont pas fait l'objet d'une revalorisation significative depuis 2009. Du fait de l'inflation observée dans la période récente, la valeur réelle des tarifs associés a sensiblement diminué.

Cette situation a récemment conduit le législateur à demander au Gouvernement la remise d'un rapport relatif à l'attractivité du métier d'infirmier et les modalités de revalorisation du tarif des actes63(*).

Par ailleurs, alors que les infirmiers sont compétents pour initier et accomplir les actes de leur rôle propre qu'ils jugent nécessaires, la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) conditionne, sauf exception, la prise en charge de ces actes, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un auxiliaire médical, à l'existence d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative64(*).

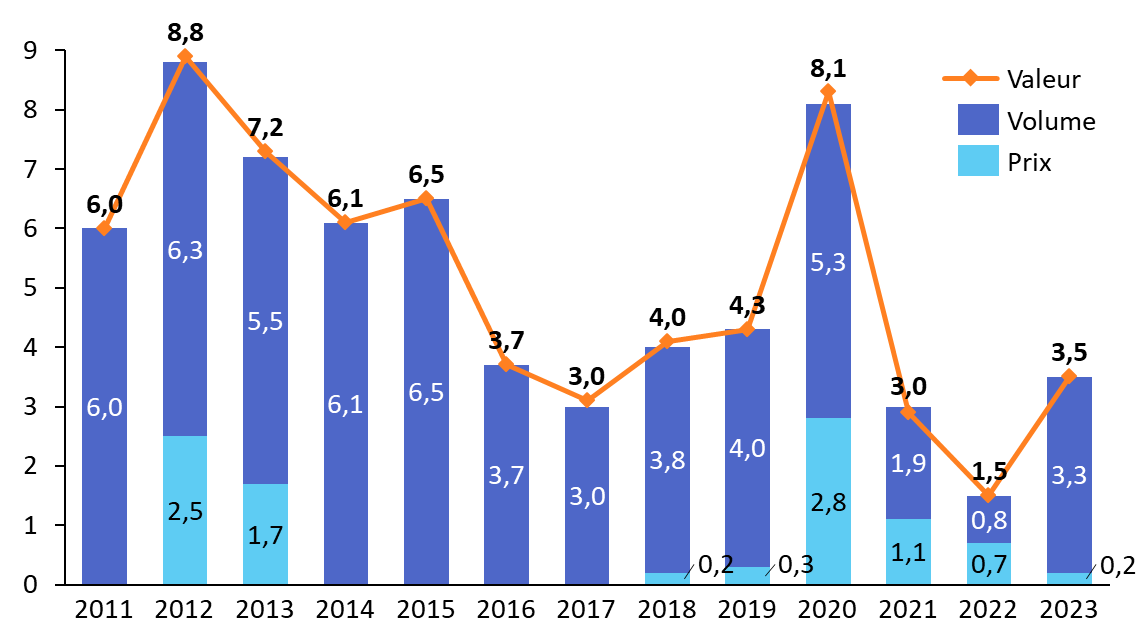

Il faut toutefois noter que, malgré la relative stabilité des tarifs applicables et ces conditions restrictives de prise en charge, la consommation de soins infirmiers en ville ne cesse d'augmenter ces dernières années. Cette croissance est liée, pour l'essentiel, à une augmentation des volumes induite par le vieillissement de la population, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et le virage ambulatoire. D'après la Drees, la consommation de soins infirmiers s'élève à 9,6 milliards d'euros en 2023, en augmentation de 3,5 % par rapport à l'année précédente65(*).

Progression annuelle de la consommation

des

soins courants infirmiers en ville entre 2011 et 2023

En pourcentage

Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après des données Drees (2024)

· Les conditions de rémunération en établissement sont également fréquemment dénoncées par la profession.

L'Igas observe ainsi, dans son rapport de 2022, que les mesures du Ségur n'ont « pas été considérées comme suffisantes par les professionnels ». Elle relève qu'en 2019, dans la majorité des pays de l'OCDE, la rémunération des infirmiers se situe au-dessus du salaire moyen - 120 % du salaire moyen en moyenne - alors qu'en France, le personnel infirmier hospitalier percevait la même année en moyenne 90 % du salaire moyen de l'ensemble des travailleurs.

En conséquence, l'Igas invite au lancement d'une « réflexion globale sur la rémunération des infirmiers », devant « intégrer, en fonction des différents lieux d'exercice, les sujétions de la profession et tenir compte des évolutions de compétences envisagées. »66(*)

C. Le droit proposé : une refonte du cadre législatif applicable aux infirmiers

L'article 1er vise à refondre le cadre législatif applicable à la profession infirmière, en le fondant sur des grandes missions, en consacrant les notions de consultation infirmière et de diagnostic infirmier et en autorisant les infirmiers à prescrire des produits de santé et examens listés par arrêté.

· Pour ce faire, le 2° de l'article réécrit l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, définissant la profession et fixant ses principales prérogatives.

Maintenant en cela une distinction existante, la nouvelle rédaction de l'article prévoirait que l'infirmier exerce son activité dans le cadre du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription, dans le respect du code de déontologie.

Il préciserait que, dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers, effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier.

Il autoriserait les infirmiers à prescrire les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession, dont la liste serait fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

Le nouvel article L. 4311-1 listerait, par ailleurs, quatre grandes missions confiées aux infirmiers :

- dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique et procéder à leur évaluation ;

- contribuer à la coordination et à la mise en oeuvre du parcours de santé du patient ;

- participer à la prévention, aux actions de dépistage, à la promotion de la santé, à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

- concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières.

La nouvelle rédaction de l'article précise également que l'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, que le code de la santé publique confie d'ores et déjà aux établissements de santé, aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux infirmiers67(*).

Enfin, le nouvel article L. 4311-1 maintient le principe d'une liste d'actes en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État précisera les domaines d'activité et de compétence de l'infirmier, et qu'un arrêté du ministre chargé de la santé fixera pour chaque domaine d'activité la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.

· Le 1° de l'article vise à tirer les conséquences de cette nouvelle rédaction et sécuriser juridiquement l'exercice infirmier en précisant, à l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne sont pas applicables aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues par le nouvel article L. 4311-1.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

1. Au stade de la commission

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté treize amendements à l'article 1er.

Deux amendements identiques de Mme Nicole Dubré-Chirat, rapporteure, et de M. Cyrille Isaac-Sibille (Les Démocrates) ont exclu les consultations infirmières du champ des exceptions à l'exercice illégal de la médecine, considérant que celles-ci relevaient du rôle propre de l'infirmier.

Un amendement de Mme Nicole Dubre-Chirat a, par ailleurs, précisé que les infirmiers exercent leur activité en complémentarité avec les autres professionnels de santé.

Trois amendements identiques de la rapporteure, de Mme Sandrine Runel (Socialistes) et de M. Yannick Monnet (Gauche démocrate et républicaine) ont par ailleurs précisé que l'arrêté fixant la liste des produits de santé et examens pouvant être prescrits par les infirmiers devrait être pris après avis non seulement de l'Académie nationale de médecine, mais également de la HAS. Un amendement de Mme Stéphanie Rist (Ensemble pour la République) a précisé que cette liste devrait être mise à jour tous les trois ans.

Six amendements ont visé, enfin, à enrichir la liste des missions confiées à la profession :

- un amendement de la rapporteure précise que les infirmiers contribuent à l'orientation du patient dans le parcours de soins ;

- trois amendements identiques de Mme Sylvie Bonnet (Droite républicaine), de Mme Sandrine Runel (Socialistes) et de M. Thibault Bazin (Droite républicaine) ont précisé que les infirmiers participent aux soins éducatifs à la santé et à la santé au travail ;

- deux amendements identiques de la rapporteure et de M. Cyrille Isaac-Sibille (Les Démocrates) ont confié aux infirmiers la mission de mobiliser des données probantes dans la pratique professionnelle et de concourir à la recherche infirmière.

2. Au stade de la séance publique

L'Assemblée nationale a adopté, en séance plénière, vingt-cinq amendements.

Un amendement du Gouvernement a réintroduit les consultations infirmières dans les dérogations prévues à l'application des dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine.

Quatre amendements identiques de Mmes Sylvie Bonnet et Justine Gruet (Droite républicaine), de M. Yannick Monnet (Gauche démocrate et républicaine) et de Mme Stéphanie Rist (Ensemble pour la République) ont supprimé les dispositions prévoyant que l'Académie nationale de médecine devrait rendre un avis sur l'arrêté fixant la liste des produits de santé et examens pouvant être prescrits par les infirmiers.

Un amendement de Mme Stéphanie Rist a, par ailleurs, prévu que l'avis de la HAS serait réputé émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.

Dix amendements ont, en outre, visé à enrichir les missions confiées à la profession :

- un amendement de Mme Karen Erodi (La France insoumise) charge les infirmiers d'assurer la conciliation médicamenteuse ;

- trois amendements identiques de M. Lionel Vuibert (non inscrit), de M. Laurent Panifous (Liberté, indépendants, outre-mer et territoires) et de Mme Alexandra Martin (Droite républicaine) confient aux infirmiers, dans le cadre de leur rôle propre et de leur rôle prescrit, la mission de participer aux soins de premier recours en accès direct ;

- six amendements identiques de Mme Justine Gruet (Droite républicaine), M. Stéphane Viry (Liberté, indépendants, outre-mer et territoires), M. Yannick Monnet (Gauche démocrate et républicaine), Mme Karen Erodi (La France insoumise), Mme Sandrine Rousseau (Écologiste et social) et Mme Christelle Petex (Droite républicaine) ont introduit une nouvelle mission consistant, pour les infirmiers, à dispenser les soins relationnels permettant d'apporter un soutien psychologique et un support thérapeutique.

Deux amendements identiques de Mme Élise Leboucher (La France insoumise) et M. Hendrik Davi (Écologiste et social) prévoient que la publication et l'actualisation de l'arrêté fixant la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers doit donner lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d'exercice, des évolutions de compétences de la profession.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté sept amendements rédactionnels et de coordination juridique de sa rapporteure.

III - La position de la commission

La commission se félicite de la refonte du cadre législatif applicable aux infirmiers, attendue depuis de nombreuses années par la profession et indispensable au regard des limites du cadre actuel, désormais bien documentées.

1. Sur la définition de la profession infirmière

· La commission juge, d'abord, l'architecture juridique proposée pertinente.

La loi se bornera désormais à définir les principales missions et conditions d'exercice de la profession. En renvoyant au décret le soin de définir les domaines d'activité et de compétence des infirmiers, et à l'arrêté celui de fixer la liste des actes et soins qu'ils réalisent, elle facilite l'adaptation du cadre juridique aux évolutions rapides de la profession.

· À l'initiative de ses rapporteurs, la commission a adopté un amendement COM-82 visant à préciser que les infirmiers exercent leur activité non pas seulement en complémentarité, mais en coordination avec les autres professionnels de santé.

La notion de coordination, plus précise, désigne l'action conjointe des professionnels de santé pour organiser une prise en charge optimisée du patient. Elle est largement déclinée par le code de la santé publique, qui prévoit notamment :

- qu'appartient aux missions du médecin généraliste de premier recours celle de « s'assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients »68(*) ;

- qu'est mis à la disposition des patients un dossier médical partagé (DMP) destiné à favoriser « la coordination, la qualité et la continuité des soins »69(*) ;

- que les professionnels de santé doivent reporter dans le DMP du patient « les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge »70(*).

La commission a également adopté un amendement rédactionnel COM-81 de ses rapporteurs.

2. Sur la reconnaissance de la consultation et du diagnostic infirmiers

· La reconnaissance des consultations et du diagnostic infirmiers apparaît, en outre, très attendue par la profession.

Selon le Conseil national professionnel infirmier, interrogé par les rapporteurs, « inscrire ces termes dans la loi légitimise ces processus disciplinaires enseignés et mis en oeuvre dans le cadre du diplôme d'État infirmier depuis plusieurs décennies. »71(*)

· Parce qu'elles sont fondées sur le rôle propre de l'infirmier, ces notions se distinguent nettement de la consultation et du diagnostic médicaux.

La présidente du Conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI), auditionnée par la commission, a souligné, à cet égard, que la consultation infirmière « relève du domaine propre de l'infirmier et consiste à informer, conseiller et éduquer un patient et son entourage en matière de santé ou de soins infirmiers. »72(*) Le diagnostic infirmier, d'ores et déjà reconnu dans la partie réglementaire du code de la santé publique, appartient également au rôle propre de la profession et permet, dans ce périmètre, la définition d'objectifs de soins et la mise en oeuvre d'actions infirmières73(*).

3. Sur la reconnaissance d'un pouvoir de prescription

· La commission juge également pertinent de reconnaître aux infirmiers un pouvoir de prescription des produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de leur profession.

Elle a soutenu, ces dernières années, de nombreuses dispositions législatives visant à consacrer, dans des champs circonscrits, un tel pouvoir à la profession.

· La commission a toutefois jugé souhaitable de rétablir la saisine de l'Académie nationale de médecine sur l'arrêté devant fixer la liste des produits de santé et examens complémentaires qui pourront être prescrits par les infirmiers. Elle a, pour cela, adopté l'amendement COM-83 de ses rapporteurs.

Cette saisine, supprimée par l'Assemblée nationale, apparaît souhaitable et habituelle en la matière. L'Académie nationale de médecine est, par exemple, chargée de se prononcer sur le décret définissant les prescriptions ouvertes aux infirmiers en pratique avancée74(*), ou sur l'arrêté fixant la liste des dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession pouvant être prescrits par les masseurs-kinésithérapeutes75(*).

Afin que cette consultation ne retarde pas l'entrée en vigueur de la mesure, l'amendement prévoit toutefois que, s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine, l'avis est réputé émis.

4. Sur les missions confiées à la profession

· La commission juge souhaitable que la loi demeure suffisamment générale dans la formulation des missions qu'elle fixe à la profession infirmière, afin de favoriser l'adaptation du cadre juridique aux évolutions de la profession.

Elle observe, à cet égard, que la grande majorité des représentants de la profession auditionnés ne souhaitent pas, à ce stade, l'ajout de nouvelles missions.

Afin de maintenir une liste resserrée de missions générales et de laisser au décret le soin de définir les soins relationnels dispensés par les infirmiers, la commission a supprimé, par l'amendement COM 86 de ses rapporteurs, les dispositions introduites en séance publique par l'Assemblée nationale relatives à ces soins. Le 1° du II de l'article 1er confie, en effet, déjà aux infirmiers la mission de « Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique », chacune de ces notions ayant vocation à être précisée par voie réglementaire.

La commission a également adopté un amendement de ses rapporteurs COM-84 visant à préciser dans la loi que les infirmiers n'ont pas pour mission d'assurer seuls la conciliation médicamenteuse, mais d'y contribuer. La conciliation médicamenteuse est définie, dans un guide de 2018 de la HAS76(*) relatif à sa mise en oeuvre en établissement de santé, comme « un processus formalisé qui prend en compte, lors d'une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. » Selon la HAS, cette démarche « associe le patient et repose sur le partage d'informations et sur une coordination pluriprofessionnelle », pouvant notamment associer le médecin, le pharmacien, la sage-femme, l'infirmier ou le préparateur en pharmacie.

· La commission s'est également interrogée sur l'opportunité des dispositions, introduites par l'Assemblée nationale, relatives à l'accès direct aux infirmiers dans le cadre des soins de premier recours. Celles-ci visent, dans le dispositif transmis, les soins dispensés dans le cadre du rôle propre de l'infirmier comme dans le cadre de son rôle prescrit.

Le rôle prescrit désignant, au contraire, l'ensemble des actes que l'infirmier n'est autorisé à effectuer que sur prescription médicale préalable, quantitative et qualitative, datée et signée, il n'apparaît pas souhaitable de consacrer dans la loi un accès direct à l'infirmier les réalisant. Interrogé par les rapporteurs, le ministère de la santé souligne qu'« autoriser l'accès direct au rôle prescrit des infirmiers, sur les soins de premier recours (dont la définition est très large), revient à faire basculer l'entièreté des soins prescrits infirmiers dans le rôle propre des infirmiers diplômés d'État »77(*).

Les actes relevant du rôle propre de l'infirmier peuvent, quant à eux, d'ores et déjà être réalisés, en principe, sans prescription. Toutefois, leur prise en charge par l'assurance maladie est très souvent réservée aux cas dans lesquels ces actes sont prescrits. Afin de favoriser une évolution des conditions de prise en charge de ces actes, en cohérence avec l'autonomie reconnue aux infirmiers dans leur réalisation, la commission juge souhaitable le maintien de dispositions précisant que ceux-ci sont accessibles en accès direct.

Considérant l'ensemble de ces éléments et à l'initiative de ses rapporteurs, la commission a adopté un amendement COM-85 réservant l'accès direct aux soins de premier recours réalisés par les infirmiers dans le cadre de leur rôle propre.

· Enfin, la commission a jugé souhaitable de rétablir à l'article 1er, par l'amendement COM-87 de ses rapporteurs et deux amendements identiques COM-51 et COM-59 de Mmes Bourcier et Doineau, la notion de sciences infirmières.

Elle observe que le rapport de l'Igas précité de 2022 recommandait, déjà, de favoriser le « déploiement de la recherche en sciences infirmières à l'instar de ce qui existe déjà dans d'autres pays européens du Nord, [au] Canada ou [aux] Etats-Unis »78(*).

La présidente du Conseil national de l'ordre des infirmiers avait souligné, lors de son audition par la commission, l'intérêt de « reconnaître officiellement cette discipline scientifique pour favoriser la recherche infirmière et l'innovation en santé. »79(*)

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er

bis

Contribution des infirmiers aux soins de premier recours

Cet article propose de modifier les dispositions du code de la santé publique relatives aux soins de premier recours, pour y faire figurer la contribution des infirmiers et infirmiers en pratique avancée en lieu et place de celle du médecin traitant.

La commission a adopté cet article modifié par un amendement, visant à reconnaître conjointement la contribution du médecin traitant et des infirmiers aux soins de premier recours.

I - Le dispositif proposé

A. Les infirmiers sont des acteurs importants des soins de premier recours

1. Des soins de premier recours largement organisés autour du médecin traitant

· Les soins de premiers recours recouvrent une part importante des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés par les professionnels de santé.

Le code de la santé publique en donne une définition particulièrement large incluant :

- la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;

- la dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;

- l'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ;

- l'éducation pour la santé80(*).

La littérature en santé publique désigne par cette notion la « provision de soins et de services accessibles à tous afin de satisfaire à une large majorité des besoins de santé, dans une approche familiale ou communautaire. » Elle distingue les soins de premier recours des soins :

- de deuxième recours, « assurés par des médecins spécialistes, hors médecine générale, qui peuvent exercer en ambulatoire ou en établissement de santé » ;

- ou de troisième recours, qui « sont l'apanage des établissements de santé publics ou privés qui disposent des plateaux techniques les plus lourds »81(*).

· Afin de mieux coordonner l'intervention des professionnels en ville, de favoriser la gradation des soins et une allocation pertinente des ressources en santé, le législateur a organisé le parcours de soins autour du médecin traitant.

La loi de 2004 relative à l'assurance maladie a, ainsi, substitué le médecin traitant au médecin référent, mis en place par la convention des médecins généralistes de 199882(*). Désigné par le patient avec son accord, celui-ci peut être un médecin généraliste comme spécialiste, libéral, salarié ou hospitalier. Afin d'inciter au respect du parcours de soins coordonné autour du médecin traitant, le ticket modérateur dû par l'assuré est majoré lorsque ce dernier ne déclare pas de médecin traitant ou consulte un autre médecin sans prescription de son médecin traitant83(*).

La loi dite « Hôpital, patients, santé et territoires » de 200984(*) a, par ailleurs, défini les missions du médecin généraliste de premier recours, en y incluant notamment l'orientation des patients dans le système de soins et le secteur médico-social, la coordination des soins nécessaires aux patients, la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies85(*).

Enfin, les équipes de soins primaires (ESP), créées par la loi de modernisation de notre système de santé de 201686(*) pour favoriser la coordination interprofessionnelle, sont encore structurées autour du médecin. La loi prévoit, en effet, que ces équipes rassemblent des professionnels de santé autour de médecins généralistes, choisissant d'assurer leurs activités de soins de premier recours sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elles peuvent prendre la forme d'un centre de santé ou d'une maison de santé87(*).

2. Une contribution croissante des infirmiers pour répondre à la demande de soins de premiers recours

Malgré une organisation historiquement structurée autour du médecin, généraliste ou traitant, la contribution des infirmiers à l'offre de soins de premier recours apparaît forte.

· Cette contribution est favorisée, d'abord, par l'augmentation du nombre d'infirmiers libéraux susceptibles, en ambulatoire, de répondre à une demande de soins de premier recours croissante.

L'Inspection générale des affaires sociales (Igas) observait ainsi, dans un rapport de 2022 relatif à la profession et à la formation infirmières, que « Dans un contexte de pénurie médicale, le rôle majeur des infirmiers (libéraux et en centres de santé notamment) dans les soins de proximité est largement documenté. » L'inspection cite, en illustration, les « soins dispensés à domicile aux patients en situation de dépendance »88(*).

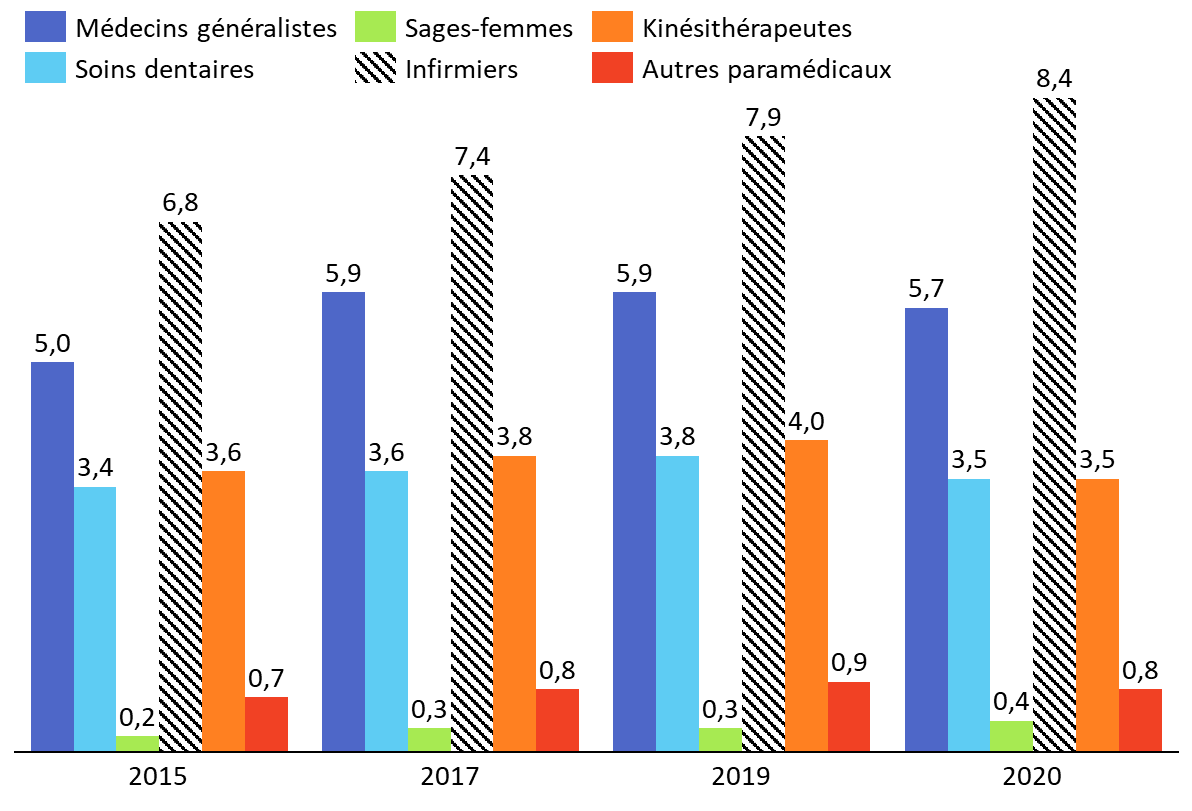

La commission des affaires sociales du Sénat observait également, dans un rapport de 2023, « le dynamisme démographique de la profession infirmière [en ambulatoire], qui contraste avec le déclin du nombre de médecins généralistes libéraux constaté depuis plus de dix ans. »89(*)

Évolution du nombre de médecins

généralistes

et d'infirmiers libéraux entre 2012 et

2021

Source : Données Drees, démographie des professionnels de santé

· Cette place dans l'offre de soins de premier recours est encore confortée par l'extension des compétences de la profession et la création de nouveaux actes ces dernières années.

L'avenant n° 6 de la convention infirmière a, ainsi, mis en place le bilan de soins infirmiers, applicable aux patients en perte d'autonomie et permettant l'établissement d'un plan de soins personnalisé, soumis au médecin prescripteur90(*).

Les infirmiers ont également été autorisés à conduire les rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie, créés par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 202391(*), à prescrire et administrer sans prescription préalable certains vaccins listés par arrêté92(*), à prescrire des substituts nicotiniques93(*), des solutions et produits antiseptiques94(*).

Portée par ces évolutions du cadre légal et réglementaire, par le vieillissement de la population et par l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, la part des soins infirmiers dans les dépenses remboursées par l'assurance maladie en ville a sensiblement augmenté ces dernières années.

Dépenses remboursées par l'assurance maladie en ville, par profession

En milliards d'euros

Source : Commission des affaires sociales du Sénat, d'après des données Cour des comptes (2024)

B. Le dispositif proposé : faire apparaître la contribution des infirmiers en lieu et place de celle du médecin traitant

L'article 1er bis, issu de l'adoption conjointe de deux amendements de Mme Sylvie Bonnet (Droite républicaine) et de Mme Stéphanie Rist (Ensemble pour la République) par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, vise à modifier les dispositions du code de la santé publique relatives aux soins de premier recours pour mieux reconnaître la contribution des infirmiers à ces soins.

Pour ce faire, il modifie le dernier alinéa de l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, pour y faire figurer la contribution des infirmier et infirmiers en pratique avancée en lieu et place de celle du médecin traitant, aujourd'hui mentionnée.

Ces dispositions prévoient aujourd'hui que « Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l'offre de soins de premier recours... ». Ainsi modifiées, elles prévoiraient désormais que « L'ensemble des professionnels de santé, les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée ainsi que les centres de santé » y concourent.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

La commission a accueilli les dispositions du présent article avec circonspection.

Si elle juge souhaitable une meilleure reconnaissance de la contribution des infirmiers aux soins de premier recours, elle estime toutefois inopportun d'effacer, ce faisant, la contribution des médecins, et singulièrement du médecin traitant.

En conséquence, la commission a adopté un amendement COM-88 de ses rapporteurs visant à reconnaître conjointement les contributions du médecin traitant et des infirmiers, dont les IPA, aux soins de premier recours.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er

ter

Conditionner la reprise

d'activité des infirmiers

à une évaluation des

compétences

Cet article propose de conditionner la reprise d'activité des infirmiers à une évaluation des compétences lorsque l'interruption d'exercice excède une certaine durée. En cas d'inadéquation entre les compétences observées et les compétences requises, la reprise d'activité pourrait être subordonnée à une formation théorique, un stage de remise à niveau ou une épreuve d'aptitude validante.

La commission a adopté cet article modifié par un amendement.

I- Le dispositif proposé

A. L'interruption d'activité : un phénomène fréquent chez les infirmiers, porteur de risques pour la qualité et la sécurité des soins

1. L'interruption d'activité : un phénomène fréquent chez les infirmiers

La profession d'infirmier est particulièrement exposée au phénomène d'interruption d'activité. Le Conseil national de l'Ordre des infirmiers (CNOI) indique ainsi avoir « enregistré 7 391 demandes de radiation au tableau pour l'année 2024 »95(*), ce qui représente plus de 1 % du total d'infirmiers inscrits au tableau.

Les motifs expliquant les interruptions d'activité dans cette profession particulièrement féminisée sont divers, selon le CNOI, qui cite notamment le « congé parental », la « reconversion professionnelle », ou le « départ à l'étranger » parmi les causes les plus fréquentes.

2. Des risques pour la qualité et la sécurité des soins

Si une interruption d'activité de courte durée est le plus souvent sans conséquence sur l'aptitude professionnelle, des interruptions plus prolongées peuvent, dans certains cas, être génératrices de risques pour la qualité et la sécurité des soins.

L'évolution de la science infirmière et des compétences dévolues à la profession peut notamment être délicate à appréhender pour les infirmiers reprenant leur activité après une longue interruption. Le syndicat Convergence infirmière cite ainsi « l'évolution constante des thérapeutiques, des nouvelles techniques et donc des nouveaux actes, la possibilité de prescrire notamment certains vaccins » parmi les principaux facteurs pouvant conduire à « mettre en difficulté une infirmière qui a cessé son activité et qui se retrouverait seule au domicile du patient »96(*).

B. Des dispositifs d'encadrement de la reprise d'activité, récemment complétés par la procédure de certification périodique, permettent de s'assurer que l'infirmier en reprise d'activité ne présente pas d'insuffisance professionnelle

Pour ces raisons, le législateur, le pouvoir réglementaire et les partenaires conventionnels ont entendu proposer un encadrement de la reprise d'activité pour les infirmiers. Les établissements, dans le cadre de leur politique de ressources humaines, peuvent également proposer un accompagnement à la reprise d'activité.

1. Une obligation déontologique de maintenir un niveau d'expertise suffisant

En premier lieu, les infirmiers sont soumis à une obligation déontologique de maintenir un niveau d'expertise suffisant.

L'article R. 4312-16 du code de la santé publique dispose en effet que « pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses compétences ».

Pour ce faire, le même article invite les infirmiers à prendre « toutes dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matière de développement professionnel continu ».

En principe, cet article est applicable à tout infirmier en exercice ou souhaitant exercer, y compris après une longue période d'interruption de carrière. Les infirmiers sont donc soumis à un devoir de se remettre à niveau si l'interruption de leur carrière a eu pour effet de déconnecter les aptitudes professionnelles des standards attendus.

La direction générale de l'offre de soins (DGOS) rappelle, à cet égard, que « toute infraction aux dispositions déontologiques est passible de sanctions disciplinaires, et donc potentiellement d'une radiation »97(*).

2. L'ordre des infirmiers est chargé de contrôler l'aptitude professionnelle des infirmiers en reprise d'activité

L'Ordre des infirmiers est chargé de contrôler l'aptitude professionnelle des infirmiers qui s'inscrivent au tableau de l'ordre. Il est notamment fondé à refuser l'inscription d'un demandeur qui « ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence », aux termes de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique. Cela concerne notamment les infirmiers en reprise d'activité qui se sont radiés du tableau de l'ordre durant leur période d'interruption d'activité.

Dans ses réponses écrites au questionnaire des rapporteurs, le CNOI décrit les modalités de réalisation de ce contrôle : « lorsqu'un infirmier demande son inscription au tableau de l'Ordre, le Conseil (inter)départemental du lieu d'inscription doit s'assurer qu'il remplit toutes les conditions nécessaires à l'inscription, notamment en matière de compétence professionnelle. En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle de l'infirmier, ce qui peut être le cas lorsqu'il n'a pas pratiqué depuis plusieurs années, le conseil (inter)départemental saisit le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise ».

Si l'expertise conclut à une « insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession »98(*), le conseil départemental du lieu d'inscription est fondé à refuser la demande.

Une telle décision fait obligation au demandeur de remplir des obligations de formation avant de présenter une nouvelle demande d'inscription.

La DGOS rappelle toutefois que « si l'infirmier demeure inscrit au tableau de l'Ordre pendant la période d'interruption bien qu'il ne dispense pas de soins (par exemple dans le cadre de congés maternité ou parentaux prolongés) [...] cette interruption n'est pas nécessairement visible par les conseils départementaux ».

3. La certification périodique devrait permettre de renforcer encore le contrôle sur la qualité et la sécurité des soins prodigués

Créée par ordonnance en 202199(*) et précisée par décret en 2024100(*), la certification périodique des professionnels de santé est une procédure visant à garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles et le niveau des connaissances101(*). Elle ne concerne que les sept professions à ordre102(*).

La certification périodique repose sur la réalisation, au cours d'une période de référence fixée à six ans103(*), d'un programme d'actions104(*) comprises dans un référentiel de certification périodique105(*) propre à chaque profession concernée, régulièrement actualisé en tenant compte des référentiels de formation initiale106(*). Deux actions doivent être réalisées au minimum107(*). Il revient au professionnel de santé, le cas échéant en lien avec son employeur, de choisir les actions qu'il souhaite mener. Une fois réalisées, les actions sont répertoriées sur un compte individuel pour chaque professionnel108(*).

Si la certification périodique s'applique, en principe, aux professionnels en activité109(*), l'article R. 4022-8 du code de la santé publique prévoit que l'ordre professionnel compétent puisse conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions, dont certaines figurent au référentiel de certification périodique.

Le déploiement de la certification périodique devrait donc permettre de renforcer le contrôle sur la qualité et la sécurité des soins prodigués en cas de reprise d'activité.

4. En établissement, la possibilité de recourir à un doublonnage du poste pour une période donnée

Au sein des établissements, le doublonnage constitue une bonne pratique en cas de reprise d'activité après une période d'interruption prolongée. Il s'agit, lors des premières semaines de reprise de l'exercice, d'affecter l'infirmier en doublure d'un poste déjà pourvu, auprès d'un tuteur. Cette période permet à l'infirmier en reprise d'activité de se réadapter à son emploi, de se réapproprier les gestes techniques, de retrouver les réflexes cliniques et, le cas échéant, de se former aux nouvelles techniques infirmières.

Cette période de transition, organisée selon le bon vouloir de l'établissement, peut durer de quelques jours à quelques mois en fonction des moyens humains à disposition et de la durée de l'interruption d'activité préalable.

Toutefois, les tensions croissantes sur les ressources humaines paramédicales des établissements, et singulièrement sur les infirmières, obligent les établissements à réduire la durée de ces affectations en doublon.

En outre, cette période de tutorat relève de la politique de ressources humaines propre à chaque établissement : tous ne sont pas en mesure de la proposer.

5. Des contraintes spécifiques à la reprise d'exercice en libéral : une reprise d'exercice en établissement et une formation spécifique

Des contraintes spécifiques s'appliquent pour la reprise d'un exercice en libéral, la convention déterminant « les modalités d'installation, mais également les conditions de reprise d'activité »110(*). L'article 8 de la convention111(*) fait en effet d'une « expérience professionnelle préalable d'une durée minimum acquise en équipe de soins généraux » une condition à l'installation en libéral.

Pour une réinstallation, une expérience professionnelle de 3 200 heures (soit 24 mois) lors des six années précédant la demande est ainsi requise112(*). Cette expérience peut être acquise en établissement de soins ou en libéral.

Si cette condition n'est remplie que sur les douze dernières années, est requise pour obtenir le droit d'exercer à nouveau en libéral une expérience complémentaire de 1 600 heures, soit douze mois, dans une équipe de soins généraux au sein d'un service un établissement de soins ou un groupement de coopération sanitaire.