III. LES RISQUES ACCRUS ET LES DOMMAGES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX ET COUTEUX QUI ONT MIS EN ÉVIDENCE CETTE SITUATION CONSTITUENT UNE MENACE POUR L'AVENIR

A. DES RISQUES EN ÉVOLUTION ET DONT LA PROBABILITÉ DE SURVENANCE AUGMENTE

Depuis quelques années, au-delà des risques « classiques » à assurer, les collectivités doivent faire face à des risques accrus pesant sur les bâtiments publics et le mobilier urbain, en raison des événements et aléas climatiques.

Ainsi, les tempêtes et inondations, mais également les sécheresses et leurs conséquences en termes de retrait gonflement des argiles et d'impact sur les bâtiments, causent des dommages et, subséquemment, des indemnisations importantes.

Plus récemment, à ces événements climatiques d'ampleur exceptionnelle, se sont ajoutés des mouvements sociaux (« gilets jaunes » de novembre 2018 à novembre 2019 puis émeutes de juin 2023) qui ont également eu pour conséquences des dégâts importants et coûteux pour les collectivités et subséquemment pour les assurances.

Ces deux types de phénomènes, climatiques et sociaux, ont mis en évidence les dysfonctionnements du marché assurantiel des collectivités. Ils ont été les révélateurs d'une atrophie de ce secteur allant jusqu'à un risque d'insoutenabilité du système financier de l'assurance.

Or, ces événements présentent des risques de récurrence accrue, de sorte qu'en l'absence de modifications des modalités de fonctionnement de ce marché, les constats mentionnés supra ne peuvent que s'aggraver laissant les collectivités territoriales dans l'impossibilité de s'assurer et, à tout le moins, générant des relations contractuelles avec les assureurs de plus en plus problématiques et déséquilibrées.

1. Des risques environnementaux de plus en plus marqués et qui devraient devenir de moins en moins exceptionnels

La France est exposée à différents phénomènes naturels qui peuvent être regroupés en trois types d'aléas principaux :

- aléas hydrologiques (inondations) ;

- aléas terrestres (mouvements de terrain, séismes, avalanches, éruptions volcaniques, feux de forêt, tsunamis) ;

- phénomènes atmosphériques (vents, tempêtes et cyclones).

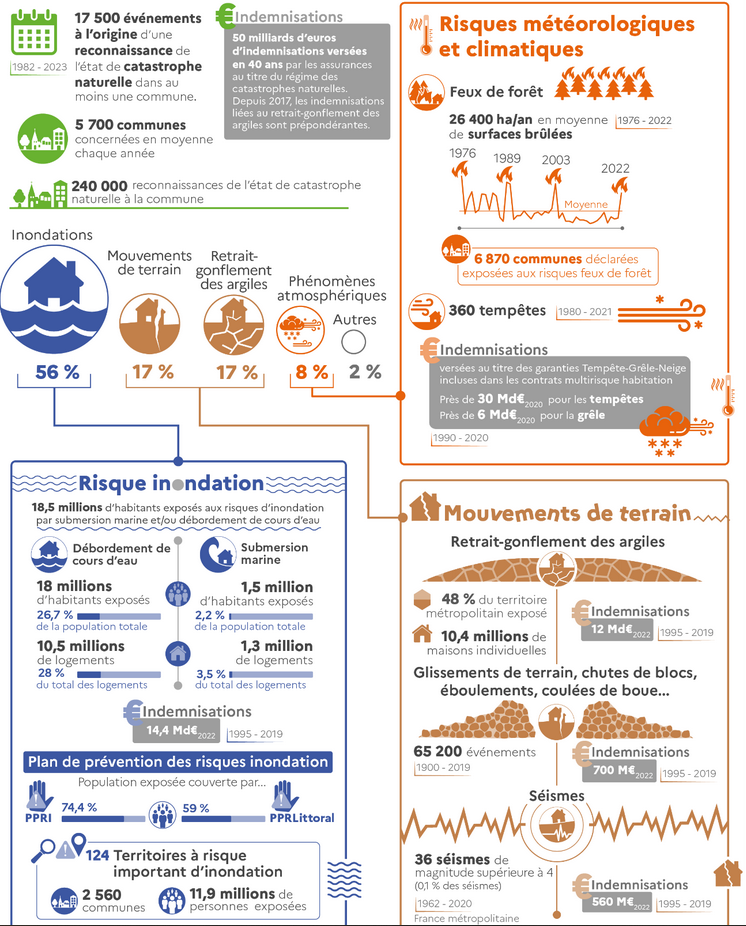

D'après les données du ministère de la transition écologique, depuis 1982, près de 17 500 événements naturels ont été à l'origine d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans au moins une commune. 61 % sont le résultat d'inondation, 20 % sont liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et 16 % à des mouvements de terrain, le reste se répartissant principalement entre les cyclones et les séismes.

Ramenée à l'échelle communale, ce sont environ 240 000 états de catastrophe naturelle qui ont été reconnus depuis la mise en place du régime Cat-Nat.

Le nombre annuel de reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle a fortement varié sur la période 1982-2023. Les évolutions constatées ne dépendent cependant pas uniquement de l'occurrence des catastrophes naturelles mais reflètent également l'évolution de la liste des phénomènes naturels indemnisables et notamment les critères retenus pour justifier une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ainsi, la tempête de 1982 a été reconnue en tant que telle, alors que seuls les inondations et mouvements de terrain provoqués par celles de 1999 (Lothar et Martin) ou 2010 (Xynthia) ont été reconnus.

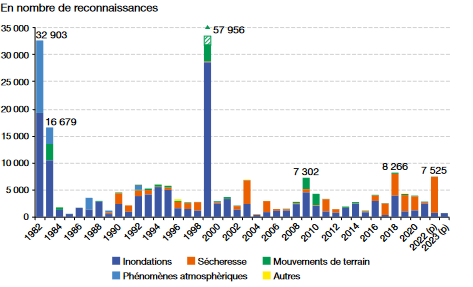

Nombre de reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle entre 1982 et 2023

Note de lecture : en 1999, 57 956 communes ont été reconnues en Cat-Nat.

Note : les phénomènes atmosphériques ne sont plus couverts par le régime Cat-Nat depuis 2010 (et 1989 pour les tempêtes).

Source : MTECT, données Gaspar du 10 novembre 2023 dans le rapport sur les chiffres clés des risques naturels - Edition 2023

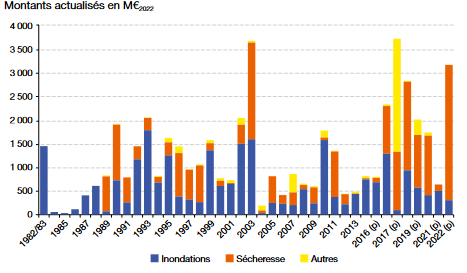

La pertinence de l'analyse n'est donc pas intrinsèquement liée au nombre de catastrophes naturelles mais plutôt aux montants indemnisés qui reflètent l'ampleur des dommages causés. Sous ce prisme, force est de constater que la sinistralité liée aux catastrophes naturelles est en forte hausse depuis 2016, comme l'indique le graphique ci-dessous. Parallèlement, alors que les inondations étaient, jusqu'en 2010, la principale cause des dégâts indemnisés, les sècheresses ont tendance à devenir le phénomène le plus coûteux aujourd'hui.

Ainsi, sur la période 1982-2022, près de 50 milliards d'euros d'indemnisations ont été versées par les assureurs au titre de la garantie catastrophes naturelles (aux particuliers, entreprises et collectivités territoriales).

Indemnisations liées aux dommages

assurés

causés par les seules catastrophes naturelles de 1982

à 2022

Note : le coût des sinistres Cat-Nat s'entend hors véhicules terrestres et hors franchise.

Source : CCR dans le rapport sur les chiffres clés des risques naturels - Edition 2023

Synthèse des évènements climatiques touchant la France

Source : Observatoire national des risques

naturels - Rapport sur les chiffres clés des risques naturels -

Edition 2023

La tendance à la multiplication d'événements climatiques d'ampleur devrait se poursuivre dans les années à venir voire s'accentuer.

Le 6e rapport du Giec (2021-2023) confirme ainsi la progression du réchauffement climatique. Selon les scénarios envisagés, il apparaît ainsi très probable que la température moyenne à la surface du globe à l'horizon 2100 augmente de 1,4 degré dans un scénario minimaliste à 4,4 degrés dans un scénario maximaliste par rapport à la période préindustrielle.

Or, chaque hausse de 0,5 degré supplémentaire est susceptible de se traduire par une augmentation de l'intensité et/ou de la fréquence des phénomènes extrêmes. Cette évolution concerne en particulier le risque de submersion marine, les aléas en montagne, les feux de forêt, les précipitations intenses et les cyclones.

2. Des violences sociales de plus en plus fréquentes et difficiles à anticiper

En France, les violences urbaines ont connu une évolution importante depuis 40 ans. Dans les années 1980 et 1990, la montée des violences était essentiellement liée à la délinquance et aux rivalités entre bandes, en particulier dans les banlieues défavorisées. Ce phénomène était donc relativement isolé et limité à certains territoires, avec peu de conséquences sur les biens publics ou privés.

Les émeutes de 2005 constituent un tournant dans le développement de ce phénomène avec une généralisation des dégradations.

Depuis lors, les violences urbaines en France se sont intensifiées et diversifiées. Les mouvements sociaux tels que les Gilets Jaunes, et plus récemment les émeutes de juin 2023, ont donné lieu à des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre accompagnés de nombreux actes de vandalisme en marge des manifestations.

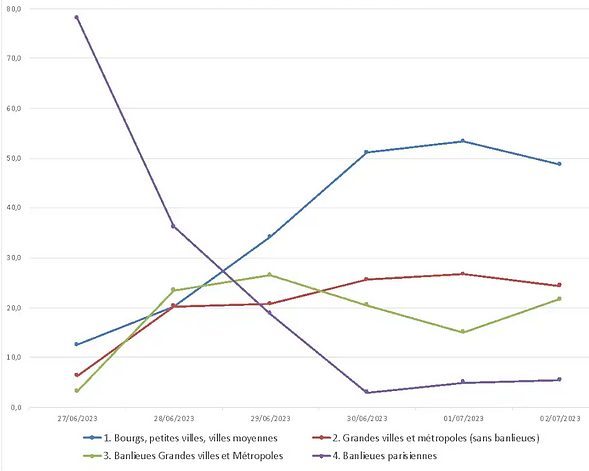

Enfin, contrairement aux violences urbaines de 2005, celles de 2023 se sont propagées à l'ensemble du territoire touchant des communes de toutes tailles. À cet égard, le ministre de la cohésion des territoires soulignait d'ailleurs qu'il s'agissait « d'une géographie nouvelle ».

Ainsi, plus de 550 communes ont été le théâtre d'émeutes en 2023 contre environ 200 en 2005 dont 97 en Île-de-France contre seulement 8 en 2005. Par ailleurs, les violences de 2023 présentent la particularité de s'être propagées dans des communes faiblement peuplées, parfois rurales.

Types de communes touchées par les émeutes entre le 27 juin et le 2 juillet 2023

(en nombre de communes)

Source : Article « Analyse comparée et socio-territoriale des émeutes de 2023 en France - Marco Oberti et Maela Guillaume Le Gall (Sciences Po / Polytechnique)

La probabilité de survenance de ces phénomènes augmente. Si les éléments déclencheurs restent relativement stables (souvent un événement particulier dans un contexte de tensions déjà existantes liées à une situation économique dégradée), la généralisation de l'utilisation des réseaux sociaux renforce le phénomène et permet sa rapide propagation, de même qu'elle réduit la prévisibilité des actions et subséquemment limite les possibilités rapides d'intervention des pouvoirs publics afin d'en limiter les conséquences.

3. Des cyber risques en hausse encore mal appréhendés par les collectivités

En 2020, près de 30 % des collectivités territoriales ont été victimes d'une attaque au rançongiciel54(*) selon une étude du Clusif 55(*). Cette même année le nombre de cyberattaques contre des collectivités territoriales a augmenté de 50 % par rapport à 2019.

L'ensemble des collectivités est touché par ces attaques qui peuvent parfois générer des coûts considérables. Ainsi, le rapport 2023 d'IBM sur « le coût d'une violation de données » a montré que le coût moyen d'une cyberattaque contre le secteur public pouvait atteindre les 2,6 millions de dollars.

Or, la cybercriminalité à l'encontre des collectivités territoriales devrait progresser dans les années à venir en raison de trois phénomènes concomitants qui la rendent plus facile, plus attractive et plus lucrative :

- la numérisation accélérée des services publics, avec le développement du télétravail, le déploiement de la fibre et la dépendance croissante des collectivités aux systèmes d'information ;

- la difficulté à mettre en place des outils de prévention, en raison notamment d'un manque de moyens et de compétence en interne sur ce sujet ;

- l'intégration du cyberespace comme nouveau vecteur de la conflictualité géopolitique dont les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements de santé, sont soit les cibles soit les victimes collatérales.

4. Les principaux risques anticipés par les collectivités : une décorrélation avec les risques constatés ces dernières années

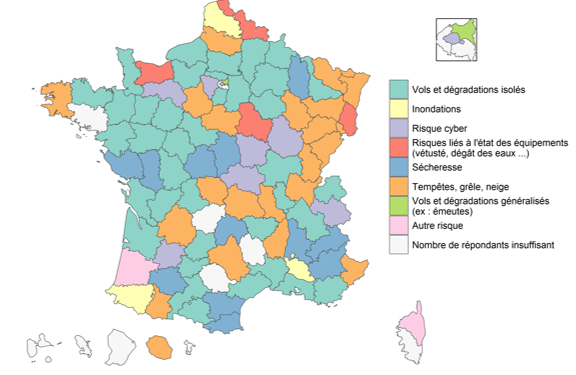

Malgré les données climatiques et sociales évoquées supra, en réponse à la consultation du Sénat, les collectivités anticipent essentiellement un risque, pour l'avenir, de vols et dégradations isolés avant les tempêtes et les sécheresses. Les dégradations généralisées causées par des émeutes n'arrivent en première position que dans le département de Seine-Saint-Denis.

Les principaux risques anticipés par les collectivités territoriales

(à l'échelle des départements)

Source : résultats de la consultation des élus locaux effectuée par le Sénat entre le 31 janvier 2024 et le 28 février 2024 auprès de 713 répondants

* 54 Logiciel malveillant ou virus qui bloque l'accès à l'ordinateur ou à ses fichiers et qui réclame à la victime le paiement d'une rançon pour en obtenir de nouveau l'accès.

* 55 Association de référence de la sécurité du numérique en France. Sa mission consiste à favoriser les échanges d'idées et de retours d'expérience à travers des groupes de travail, des conférences et publications. Il réunit tous les secteurs d'activité de l'économie autour de la cybersécurité et de la confiance numérique.