C. UN DÉPLOIEMENT QUI SE HEURTE À DES OBSTACLES MAJEURS

Les restrictions de circulation des véhicules en ZFE-m déjà en vigueur et celles à venir concernent une part considérable de véhicules, dans un contexte où les capacités de verdissement du parc restent encore limitées. Cette situation présente, à terme, un risque majeur de creusement des inégalités sociales et territoriales.

1. À court terme, une part considérable des véhicules du parc automobile est concernée par les restrictions de circulation

D'ici quelques années, la proportion de véhicules dont l'accès aux ZFE-m sera interdit devrait croître considérablement, excluant ainsi inévitablement une part trop importante de la population.

D'après les chiffres fournis par la DGEC, et en prenant en compte les restrictions actuellement en vigueur, 7 % des véhicules particuliers se trouvant à l'intérieur des unités urbaines des 11 ZFE-m en vigueur seraient concernés par ces restrictions, soit plus de 560 000 véhicules particuliers. Le tableau suivant présente la proportion des véhicules au sein de l'unité urbaine concernés par les règlementations en vigueur dans chaque agglomération.

|

Agglomération |

Proportion des véhicules particuliers au sein de l'unité urbaine, pouvant être concernés par les restrictions de circulation actuellement en vigueur au sein de la ZFE |

Nombres de véhicules particuliers au sein de l'unité urbaine, pouvant être concernés par les restrictions de circulation actuellement en vigueur au sein de la ZFE |

|

Paris |

9 % |

387 026 |

|

Lyon |

3 % |

23 900 |

|

Aix-Marseille |

3 % |

28 486 |

|

Toulouse |

9 % |

56 142 |

|

Nice |

4 % |

19 482 |

|

Montpellier |

3 % |

7 691 |

|

Strasbourg |

3 % |

6 440 |

|

Reims |

9 % |

9 447 |

|

Rouen |

9 % |

24 553 |

Source : DGEC

Cela étant dit, les restrictions actuellement en vigueur ne concernent à ce stade pas les véhicules classés Crit'air 3. Or, le schéma de restriction de circulation applicable aux ZFE-m dépassant de manière régulière les normes de qualité de l'air prévoit l'interdiction des véhicules classés Crit'air 3 et plus d'ici le 1er janvier 2025, c'est-à-dire d'ici un an et demi. De plus, la plupart des 11 ZFE-m déjà en vigueur envisagent des restrictions de circulation s'appliquant aux véhicules particuliers classés Crit'air 3 à compter de 2025.

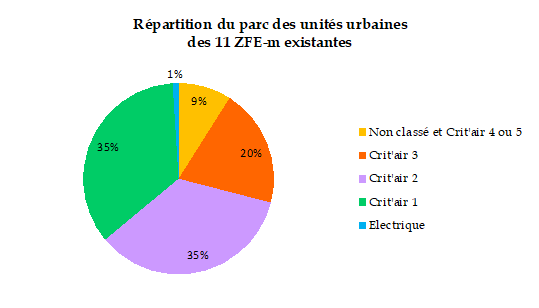

D'après la DGEC, et toujours concernant les unités urbaines des 11 ZFE-m existantes, la composition du parc automobile est la suivante.

Au total, et d'ici le 1er janvier 2025, on peut donc estimer que près d'un tiers des véhicules particuliers des unités urbaines des ZFE-m en vigueur pourrait être interdit de circulation dans ces zones.

Au demeurant, ce ratio ne concerne que les véhicules particuliers des unités urbaines des ZFE-m. En effet, interrogée par le rapporteur, France urbaine indique : « Il faut toutefois rappeler que les ZFE-m sont traversées par d'autres véhicules, qui n'appartiennent pas à des personnes résidant dans ces unités urbaines. » D'après France urbaine en effet, plus de 50 % des mobilités dans une ZFE-m viennent de plus d'une demi-heure, c'est-à-dire de l'extérieur de cette zone.

La proportion des véhicules particuliers non classés (3 %), des véhicules classés Crit'air 5 (1,5 %), Crit'air 4 (7,5 %) et Crit'air 3 (22 %) dans le parc national étant plus élevée qu'en ZFE-m, il est donc à craindre que la proportion des véhicules concernés par les restrictions de circulation soit en réalité plus importante encore.

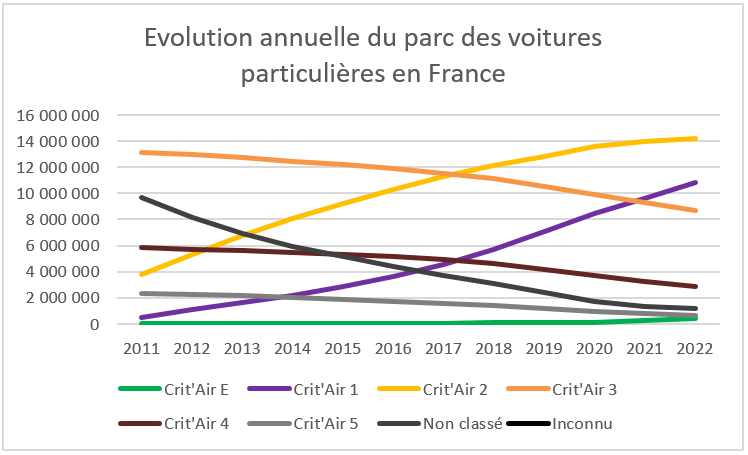

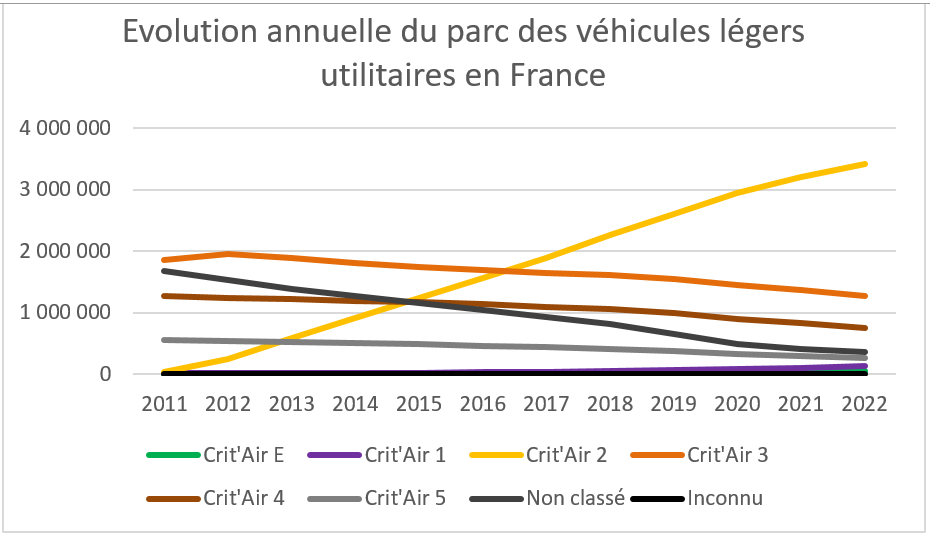

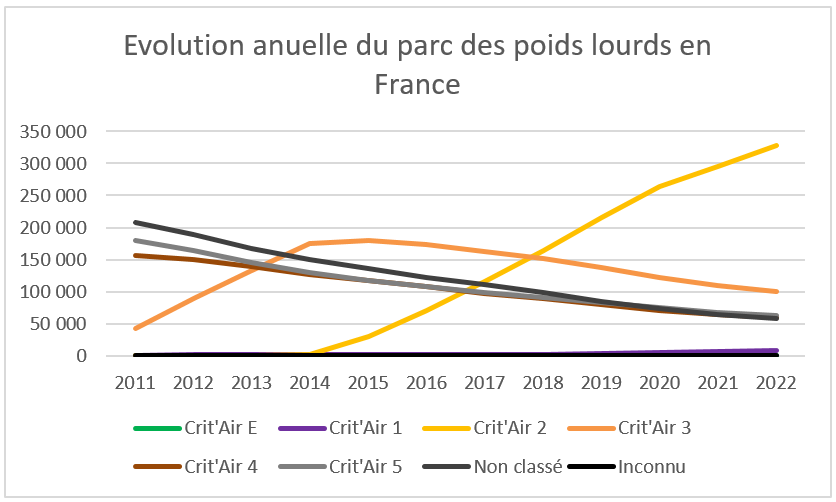

Les graphiques ci-après présentent la composition du parc existant pour les voitures particulières (38 millions), véhicules utilitaires légers (6 millions), et poids lourds (616 000)46(*).

Au total, 34 % du parc national de véhicules particuliers sera donc concerné par l'interdiction à la circulation des véhicules classés Crit'air 5 à 3 ou non classés. En y ajoutant les véhicules classés Crit'air 2 dont l'interdiction est prévue par certaines agglomérations dans les prochaines années (cf. supra), c'est plus de 70 % du parc national de véhicules particuliers qui est concerné par les restrictions.

Au total, 42 % du parc national de VUL est donc classé Crit'air 5 à 3 ou non classés. En y ajoutant les véhicules classés Crit'air 2 dont l'interdiction est prévue par certaines agglomérations dans les prochaines années (cf. supra), c'est 96 % du parc national de VUL qui serait concerné par des restrictions.

Au total, 39 % du parc national de PL est donc classé Crit'air 5 à 3 ou non classés. En y ajoutant les véhicules classés Crit'air 2 dont l'interdiction est prévue par certaines agglomérations dans les prochaines années (cf. supra), c'est 92 % du parc national de PL qui serait concerné par les restrictions.

Cette situation soulève des risques considérables de fractures sociales et territoriales, notamment dans un contexte dans lequel le verdissement du parc automobile en quelques années est loin de constituer une évidence ni même une échéance réaliste.

2. Un renouvellement du parc de véhicules sous haute contrainte

a) ZFE-m : un calendrier qui se heurte au rythme naturel du renouvellement des flottes de véhicules

Le calendrier d'entrée en vigueur des différentes étapes du schéma de restriction de la circulation prévu par la loi « Climat et résilience » apparaît difficilement réalisable au regard du stock de véhicules à renouveler : d'ici à 2025, l'interdiction des véhicules classes Crit'air 3 nécessiterait le remplacement de près de 13 millions de voitures, de 2,5 millions de véhicules utilitaires légers (VUL) et de plus de 230 000 poids lourds (PL) sur le parc national, au profit, en priorité, de véhicules éligibles à la vignette verte (électriques et hydrogènes) ou à la vignette Crit'air 1 (gaz, hybrides rechargeables, voitures et VUL à essence Euro 5 et 6 et PL à essence ou biodiesel Euro VI).

Ce calendrier nécessiterait une très forte accélération du rythme d'évolution du parc de véhicules observé depuis plus de dix ans :

- pour les voitures particulières, le remplacement du parc existant par des véhicules classés Crit'air 1 et électriques ou hydrogènes (vignette verte) supposerait une hausse exponentielle des véhicules en circulation dans les prochaines années, dans des proportions très supérieures à ce qui a été observé au cours des dix dernières années (+ 11 millions de véhicules Crit'air 1 et électriques ou hydrogènes [désignés par Crit'air E dans le graphique ci-après] entre 2011 et 2022) ;

- pour les VUL et les PL, l'interdiction des véhicules classés Crit'air 3 en 2025 imposerait un effort de renouvellement au profit de véhicules propres encore plus soutenu que pour les véhicules légers au regard des évolutions observées ces dix dernières années.

Source : DGEC

Source : DGEC

Source : DGEC

Surtout, ce calendrier apparaît peu réaliste au regard du rythme naturel de renouvellement des véhicules.

Selon la Plateforme automobile (PFA), le renouvellement « naturel » du parc automobile s'effectue en moyenne en 20 ans.

La FNTR a, pour sa part, quant à elle indiqué que, dans la mesure où le taux de renouvellement annuel du parc pour les VUL et les poids lourds est compris entre 5 % et 7 %, 15 à 20 ans seraient nécessaires pour renouveler le parc existant. La fédération précise : « Avec 100 % de véhicules neufs vendus des aujourd'hui, nous pouvons estimer que le parc existant serait propre à horizon 2040. Malheureusement, aujourd'hui, le renouvellement de ce parc se fait avec des véhicules éligibles aux vignettes Crit'air 1 ou E dans seulement 1 % des cas. La lecture de ces chiffres fait naître un constat évident : le renouvellement naturel du parc ne suffira pas à répondre dans les temps aux contraintes des ZFE-m et, surtout, aux enjeux de dépollution du parc ».

De nombreux acteurs entendus par le rapporteur ont fait part de leurs doutes quant à la possibilité pour les entreprises de convertir leur flotte dans des délais aussi courts.

À titre d'illustration, la chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France a indiqué : « Plus de 80 000 entreprises artisanales de grande couronne se déplacent au moins une fois par semaine sur le périmètre de la ZFE. Parmi elles, 85 % roulent au diesel. Certaines ne pourront pas adapter leur flotte à temps pour éviter les sanctions, réduisant les opportunités de marché pour elles si elles limitent leurs activités aux communes hors-ZFE et l'offre pour les clients installés au sein de la ZFE. »

De même, la confédération française d'associations et de syndicats de la profession foraine a alerté le rapporteur sur les difficultés rencontrées par cette profession pour renouveler sa flotte face à la mise en oeuvre des ZFE-m et des craintes que cela suscite pour la continuité de son activité.

b) Un degré de disponibilité de l'offre de véhicules inégal selon les catégories de véhicules et les secteurs d'activités

La disponibilité d'une offre des constructeurs en motorisations alternatives au gazole fossile et l'adéquation de cette offre avec les besoins des usagers, particuliers et professionnels, constitue une condition préalable indispensable au renouvellement du parc existant.

· Si l'offre électrique est existante pour les voitures - bien que la question du nombre de véhicules disponibles sur le marché se pose au regard de la proportion de véhicules concernés par les restrictions d'ici un an et demi -, le rapporteur attire l'attention sur deux points.

D'une part, certains secteurs d'activité rencontrant des besoins spécifiques ne peuvent compter sur une offre de véhicules propres suffisante à l'heure actuelle. C'est par exemple le cas des taxis, pour lesquels l'Union nationale des industries du taxi (UNIT) indique qu' « il n'existe pas d'offre constructeur répondant aux contraints opérationnelles des taxis qui ont des tarifs réglementés et des obligations de prise en charge (confort, autonomie, prix) » et que l'offre constructeur actuelle ne permettrait pas de répondre à l'interdiction du diesel dans le Grand Paris sur tous les segments de véhicules, en particulier s'agissant des véhicules à six places et plus et des véhicules pour personnes à mobilité réduite.

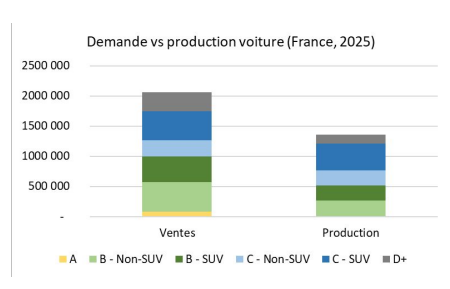

D'autre part, le développement d'une offre de véhicules électriques française va constituer un enjeu essentiel au cours des prochaines années. Le graphique ci-dessous illustre le décalage estimé entre la demande de véhicules électriques en France et l'offre industrielle française à horizon 2025.

Source : Transport & environnement

· En revanche, la situation de l'offre de véhicules propres est bien plus contrastée s'agissant des VUL et des véhicules lourds.

S'agissant des VUL, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) indique que les VUL électriques ne représentent, à l'heure actuelle, que 7,5 % des parts de marché, soit 2 094 nouveaux véhicules en avril 2023, alors que d'ici 5 ans, « on estime le renouvellement en véhicule propre pour l'artisanat du bâtiment à environ 300 000 véhicules » sur un parc estimé à environ 700 000 véhicules.

S'agissant des poids lourds, selon France logistique, « les travaux pour déterminer les solutions d'avenir pour les poids lourds sont toujours en cours au niveau français et européen et il n'existe pas encore de consensus partagé par tous les acteurs sur la ou les énergies à privilégier, pour une grande partie des usages ».

S'agissant des motorisations électriques, la FNTR a indiqué que, si d'après les constructeurs, l'offre de poids lourds électriques à batterie devrait être très largement suffisante au cours des prochaines années pour atteindre les hypothèses de parts de marché au sein des immatriculations de poids lourds neufs prévues par la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), les transporteurs sont, pour leur part, beaucoup plus dubitatifs sur cette hypothèse.

S'agissant de l'offre GNV et bio GNV, la FNTR indique que si l'offre de véhicules est existante et mature, de nombreux constructeurs préfèrent orienter leur stratégie de moyen terme vers les motorisations électriques limitant ainsi la disponibilité de l'offre de véhicules au GNV et bioGNV.

S'agissant de l'hydrogène, la FNTR estime que l'offre n'est pas disponible aujourd'hui et qu'elle restera restreinte à court terme, compte tenu des délais nécessaires à l'émergence de la filière.

Enfin, s'agissant des carburants liquides bas carbone, la FNTR précise que cette technologie est actuellement utilisée sur le marché sans difficulté opérationnelle et que les carburants de synthèse (HVO et e-fuel) en particulier sont utilisables avec une motorisation thermique.

· Certains secteurs d'activités se heurtent à des obstacles de taille pour renouveler leur flotte, compte tenu de l'inadéquation de l'offre avec leurs besoins.

Les acteurs de la filière Béton ont par exemple fait part de leurs inquiétudes, indiquant que des développements étaient en cours pour les camions de type tracteur, mais que pour les camions de type porteur comme les camions « toupies », plusieurs années supplémentaires seraient nécessaires pour développer une offre alternative aux véhicules thermiques, compatible avec les besoins industriels de la filière (camions pouvant atteindre un PTAC de 32 tonnes).

De même, la FNTP présente des difficultés spécifiques : selon cet organisme, les trois quarts des poids lourds employés pour les travaux publics sont classés Crit'air 3 et plus, alors qu'au niveau national, selon les chiffres transmis par la DGEC, 39 % du parc de poids lourds est classé Crit'air 3 ou plus. En outre, la FNTP indique que « ces poids lourds effectuent peu de kilomètres en une année, comparé aux autres secteurs, rallongeant de fait leur durée d'amortissement ». Pour ces raisons, « le secteur des travaux publics estime à une dizaine d'années a minima le renouvellement du parc, en fonction de l'arrivée sur le marché d'une offre suffisante de poids lourds à des prix compétitifs ».

La fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), dont près de 56 % de la flotte ne pourra plus circuler à compter de l'interdiction des véhicules classés Crit'air 3, indique quant à elle que « la définition des échéances ne peut ignorer [...] l'évolution de l'offre de véhicules propres des constructeurs » et que « les constructeurs français ne produisent, à ce jour, que quelques centaines de véhicules propres (hors diesel norme Euro VI) par an alors même que les besoins pour notre fédération s'élèvent en milliers. »

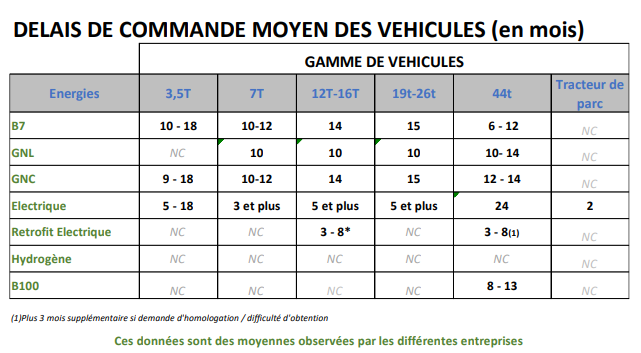

En outre, les délais de livraison des véhicules lourds à énergie alternative sont relativement longs, ce qui contraint également la capacité des professionnels à convertir leur parc. Selon l'Union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF), il n'est pas rare qu'ils dépassent 15 mois pour certaines motorisations. D'après la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV), les délais de livraison des véhicules se sont allongés, « encore plus fortement en cette période de pénurie de matières premières et de semi-conducteurs ».

Certains secteurs d'activité ayant recours à des véhicules légers rencontrent également des délais de livraison particulièrement longs, faute d'une offre de véhicules propres disponible en quantités suffisantes. Par exemple, la fédération des enseignants et auto-écoles d'avenir (FENAA) fait part de difficultés rencontrées par les enseignants de la conduite pour acquérir des véhicules propres à double commande : « Si le parc est en voie de verdissement, la majorité de nos enseignants partenaires continuent d'utiliser des véhicules thermiques [...]. Face à la demande, les constructeurs automobiles rallongent leurs délais de livraisons, atteignant jusqu'à une année d'attente. L'industrie n'est pas en mesure de répondre à la demande grandissante, rendant de fait difficile la transition pour nos enseignants. »

Source : réponse de TLF au questionnaire écrit du rapporteur

c) Un coût prohibitif des véhicules propres pour les usagers

Afin de recueillir le ressenti des principaux concernés par les ZFE-m, particuliers comme professionnels, la mission d'information a organisé une consultation en ligne sur le site du Sénat, qui a recueilli plus de 51 000 réponses en à peine un mois. Ce niveau de participation inédit - aucune consultation organisée par le Sénat n'avait recueilli autant de retours - témoigne de l'attention aiguë portée aux enjeux liés à la mise en place des ZFE-m par nos concitoyens.

S'il ne s'agit aucunement d'un sondage représentatif de la population française47(*), cette « écoute » a permis de prendre le pouls des usagers des ZFE-m et de leur donner la parole sur leur perception des ZFE-m en cours et à venir.

Dans ce cadre, le coût d'acquisition des véhicules propres a été présenté comme le principal obstacle à la mise en oeuvre des ZFE-m par les participants (à 77 % pour les particuliers et à 58 % pour les professionnels). Ce point semble particulièrement problématique concernant les véhicules éligibles à la vignette verte (électriques ou hydrogènes) et pour les véhicules gaz et hybrides rechargeables (Crit'air 1).

Ainsi, l'Eurométropole de Strasbourg constate que, s'agissant des particuliers, « de nombreuses personnes remboursent un crédit pour le véhicule actuel et ne peuvent pas envisager d'en acquérir un nouveau plus onéreux ». S'agissant des acteurs économiques, la métropole indique que « le manque d'alternatives économiquement viables aux moteurs thermiques pour les véhicules lourds ou techniques est la principale critique des ZFE-m et la difficulté à se projeter sur les types de véhicules dans lesquels investir dès aujourd'hui. »

Coût à l'acquisition des véhicules peu polluants

Pour les particuliers

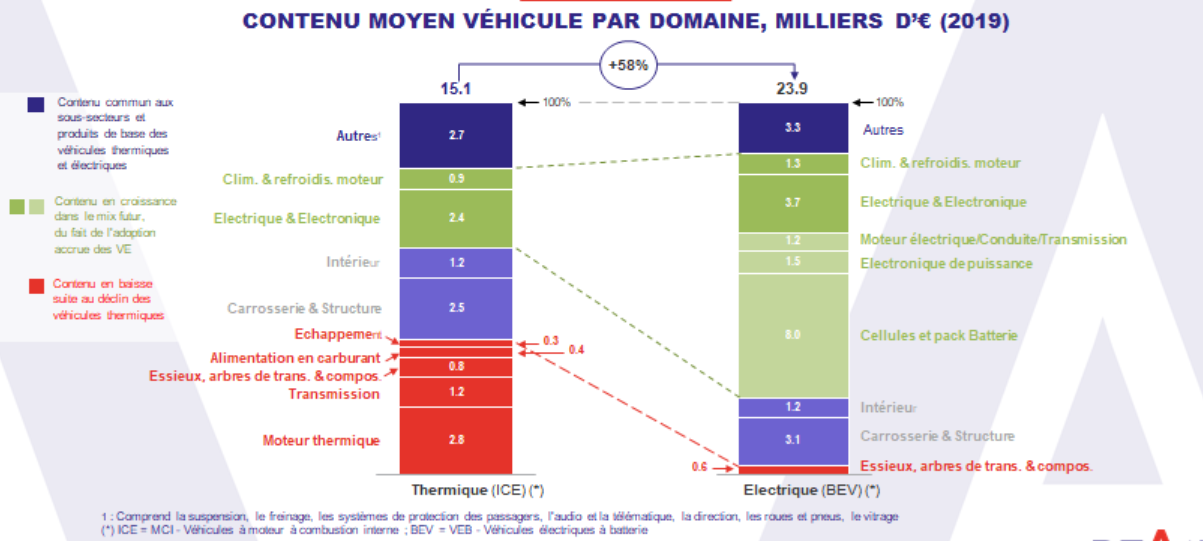

Selon les données transmises par la Plateforme automobile (PFA), le prix de vente moyen d'une voiture électrique s'établit à l'heure actuelle à 23 900 euros, soit un montant supérieur de 45 % à 50 % au prix de vente moyen d'un véhicule thermique (15 100 euros).

Décomposition de l'écart de prix entre un véhicule thermique et électrique

Source : PFA

Le rapporteur n'a pas pu recueillir de données précises concernant l'écart de coût à l'acquisition entre un véhicule à deux-roues électrique et son équivalent thermique. La Fédération française des motards en colère a cependant indiqué qu'« il existe effectivement une offre mais très réduite, inadaptée à certains usages (autonomie insuffisante) et inaccessible financièrement sauf pour les modèles d'entrée de gamme, de qualité discutable. »

Pour les professionnels

S'agissant des véhicules utilitaires légers, la mission d'information du Sénat sur le transport de marchandises face aux impératifs environnementaux48(*) mise en place en 2021 estimait le surcoût engendré par l'achat d'un VUL électrique par rapport à un VUL à motorisation thermique à environ 15 et 25 000 euros, un montant qui varie toutefois selon la taille du véhicule.

S'agissant des véhicules lourds, la FNTR estime qu'un véhicule électrique est trois à quatre fois plus onéreux que son équivalent thermique. En outre, selon cet acteur, « bien que l'industrialisation de la production des poids lourds électriques permette une réduction des prix de vente via les économies d'échelle, les coûts totaux de possession des poids lourds électriques resteront encore supérieurs pendant plusieurs années à leur équivalent diesel ». Les données transmises par la DGEC indiquent, par d'exemple, le prix du poids lourd D-Wide Z.E de la marque Renault s'élève à 368 045 € et celui du bus GX 337 ELEC de la marque HEULIEZ BUS s'élève à 608 147 €.

La FNTR ajoute que s'agissant des poids lourds GNV/bioGNV, le prix à l'achat est aujourd'hui 30 % plus élevé que celui de leurs homologues diesel. S'agissant des poids lourds hydrogène, ce prix est multiplié par cinq ou six.

En définitive, comme l'a indiqué le Medef, « le remplacement des flottes de véhicules représente un coût important, voire disproportionné, d'autant que certains véhicules n'auront pas eu le temps d'être amortis et que le prix de revente des véhicules anciens subira une décote importante s'ils sont interdits. »

Comme l'a rappelé la Fédération européenne pour le transport et l'environnement (Transport & Environnement), « si l'offre de camions va s'accroître, il importe que son prix soit adapté au marché et ne vienne pas peser sur les acteurs économiques de manière disproportionnée [...]. Le prix à l'achat, aujourd'hui plus élevé, constitue le premier frein à la conversion des véhicules lourds. » Cet organisme rappelle néanmoins que le prix des véhicules sera amené à évoluer en fonction du développement de la production industrielle : « Les poids lourds électriques ne verront leur prix baisser qu'à partir du moment où les volumes de production seront suffisants. La capacité à faire basculer rapidement la production et la mise sur le marché des camions électriques sera donc une des clés pour réduire le prix. »

d) Des aides à l'acquisition de véhicules propres neufs qui ne permettent pas de surmonter l'obstacle des prix de vente

(1) Des aides multiples pour accompagner les usagers souhaitant acquérir un véhicule propre

Pour faciliter l'acquisition de véhicules propres, les particuliers et professionnels peuvent bénéficier d'aides financières nationales et locales.

(a) Les aides à l'acquisition de véhicules propres nationales

L'État a mis en place plusieurs dispositifs visant à soutenir financièrement l'acquisition de véhicules propres pour les particuliers et professionnels. On distingue en particulier des aides directes à l'achat et des aides à l'emprunt et outils fiscaux.

S'agissant des aides à l'achat, les personnes morales et physiques peuvent recourir au bonus écologique49(*) et à la prime à la conversion50(*).

Le bonus écologique et la prime à la conversion

Le bonus écologique est réservé aux voitures particulières électriques, hydrogène ou hydrogène-électrique dont le coût d'acquisition est inférieur à 47 000 € et la masse inférieure à 2,4 tonnes, aux camionnettes électriques, hydrogène ou hydrogène-électrique et aux 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur électrique ainsi qu'aux vélos avec ou sans assistance électrique.

Le montant de l'aide peut aller jusqu'à 5 000 € pour l'acquisition d'une voiture et 6 000 € pour une camionnette. Ces montants sont majorés de 2 000 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 € (5e décile), soit une aide maximale de 7 000 € pour l'acquisition d'une voiture et 8 000 € pour une camionnette.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, le bonus écologique permet à une personne physique de bénéficier d'une aide de 1 000 € pour l'acquisition d'une voiture ou camionnette électrique d'occasion.

Selon la direction du budget, en 2022, le nombre de bonus attribués s'élève à 326 000 dont 71 % pour des véhicules électriques neufs (y compris véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) et 8 % pour des véhicules électriques d'occasion et 21 % pour des véhicules hybrides rechargeables neufs. Cela représente une hausse de près de 20 % par rapport aux 270 000 bonus attribués en 2021.

La prime à la conversion vise à aider les particuliers et professionnels à acheter un véhicule neuf ou d'occasion en échange de la mise au rebut d'un ancien véhicule Crit'air 3 ou plus.

La prime est accessible aux professionnels et, sur conditions de revenus, aux ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 € (8e décile). Le montant de la prime peut aller jusqu'à 6 000 € pour l'achat d'une voiture électrique, hydrogène ou hybride pour un ménage dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 6 358 € (ou inférieur ou égal à 14 089 € pour les « gros rouleurs »51(*)). Pour ces mêmes ménages, il peut aller jusqu'à 4 000 € pour l'achat d'un véhicule Crit'air 1.

Sont également éligibles à la prime les camionnettes peu polluantes (électricité, hydrogène et hybride ainsi que les Crit'air 1), les deux roues, trois roues et quadricycles à moteur électrique et les cycles à pédalage assisté.

En outre, une majoration de 1 000 € est accordée lorsque le bénéficiaire habite ou travaille dans une commune dont une partie au moins est située dans une ZFE-m. Lorsqu'une aide similaire est attribuée par une collectivité territoriale située dans la ZFE-m, la majoration de 1 000 € versée par l'État est augmentée du même montant que l'aide de la collectivité territoriale, dans la limite de 2 000 € (mécanisme dit de « surprime ZFE-m »). Le bénéficiaire peut ainsi obtenir jusqu'à 3 000 € de surprime au total.

La prime à la conversion peut être cumulée avec le bonus écologique.

Selon la direction du budget, en 2022, 92 000 primes à la conversion ont été attribuées, dont 1 281 majorées (ZFE-m).

S'agissant des aides à l'emprunt, deux dispositifs ont été mis en place afin de soutenir les usagers recourant à l'emprunt pour acquérir un véhicule peu polluant. Il s'agit du micro-crédit « véhicules propres » d'une part, qui s'adresse aux ménages les plus modestes et, d'autre part, du prêt à taux zéro « ZFE-m » à destination des personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d'une ZFE-m.

Le micro-crédit « véhicules propres » et le prêt à taux zéro « ZFE-m »

• Un micro-crédit « véhicules propres » a été instauré dans le cadre du Plan de relance en 2021 pour les particuliers confrontés à une difficulté d'accès aux prêts non réglementés distribués par les banques commerciales. Ce microcrédit est garanti à 50 % par l'État via le Fonds de cohésion sociale (FCS), dont le pilotage est assuré par BPI France. Il concerne l'achat, la location longue durée ou la location avec option d'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion peu polluant :

voiture particulière et camionnette électrique ou hybride rechargeable ;

voiture particulière et camionnette thermiques classées Crit'air 1, dont le taux d'émission de CO2 est inférieur ou égal à 132 g/km ;

véhicule à deux ou trois roues et quadricycle à moteur électrique52(*).

Le montant du crédit est variable en fonction des revenus du bénéficiaire. Il peut atteindre 5 000 € et son remboursement peut être étalé sur une durée de cinq ans.

Le micro-crédit est cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion.

• L'article 107 de la loi « Climat et résilience » a instauré, à partir du 1er janvier 2023 pour une durée de deux ans et sous la forme d'une expérimentation, un prêt à taux zéro pour l'acquisition de véhicules légers peu polluants.

Il est accessible aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d'une ZFE-m rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales (c'est-à-dire dans l'une des 11 ZFE-m imposées par la LOM) et rencontrant des dépassements des normes de qualité de l'air. Comme l'indique la DGEC, seraient éligibles au dispositif les ZFE-m de Paris et des Métropoles du Grand Paris, de Lyon, d'Aix-Marseille et de Rouen.

Sont éligibles à ce prêt les voitures et camionnettes de moins de 2,6 tonnes dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 gCO2/km53(*).

Le montant de ce prêt ne peut pas excéder le coût d'acquisition du véhicule, aides publiques déduites, et est plafonné à 30 000 € dans le cas d'un achat et à 10 000 € dans le cas d'une location. Il est cumulable avec les aides à l'acquisition de véhicules peu polluants (bonus écologique et prime à la conversion). Sa durée totale de remboursement ne peut être supérieure à 84 mois (soit sept ans) ou, lorsque le véhicule fait l'objet d'une location de longue durée ou avec option d'achat d'une durée inférieure, à la durée du contrat de location.

Enfin, pour les professionnels, le suramortissement vert pour les VUL et PL54(*) permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition de déduire de leurs résultats imposables une somme égale à un pourcentage de la valeur d'origine des véhicules affectés à leur activité qui fonctionnent au gaz naturel, au biométhane carburant, au carburant ED95, à l'électricité, à l'hydrogène, au carburant B100 ou avec une combinaison gaz naturel et gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A, selon les modalités suivantes :

- 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes ;

- 60 % pour les véhicules dont le PTAC est compris entre 3,5 et 16 tonnes ;

- 40 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 16 tonnes.

Jusqu'en 2021, la mesure concernait jusqu'alors les véhicules acquis avant le 1er janvier 2025 ou pris en location dans le cadre de contrats conclus avant cette date. L'article 133 de la loi « Climat et résilience », adopté à l'initiative de Philippe Tabarot55(*), a prorogé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2030.

(b) Les aides à l'acquisition de véhicules propres proposées par les collectivités territoriales

Les collectivités territoriales ont la possibilité de proposer des aides à l'acquisition de véhicules propres en complément des aides nationales.

L'encadré ci-après présente les aides à l'acquisition mises en place par quatre ZFE-m rendues obligatoires par la LOM, dont le rapporteur a rencontré des représentants lors de ses travaux.

Focus sur les aides à l'acquisition de

véhicules propres

proposées au sein de quatre ZFE-m

imposées par la LOM

La métropole du Grand Paris (MGP)

La MGP a mis en place le dispositif « Métropole Roule Propre ! » dès 2016, qui permet à des particuliers résidant dans l'une des 131 communes de la métropole de bénéficier d'une aide pouvant aller jusqu'à 6 000 €, selon le revenu fiscal de référence, en cas de remplacement d'un ancien véhicule thermique par un véhicule propre (électrique, hydrogène, hybride ou GNV). Le système d'aides est progressif, afin d'accompagner plus fortement les ménages les plus modestes.

La MGP propose également une aide pouvant aller jusqu'à 1 400 € pour l'achat d'un deux roues, trois roues ou quadricycles à moteur électrique, et une aide forfaitaire de 500 € pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique.

La MGP indique qu'au 31 décembre 2022, 5 238 dossiers ont été déposés, dont 3 953 ont été considérés comme éligibles pour un volume d'aides qui atteint 18 millions d'euros, qui concernerait à 90 % les ménages les plus modestes.

La métropole du Grand Lyon (MGL)

Selon les éléments transmis au rapporteur, les aides mises en place par la MGL pour les professionnels ont été très peu sollicitées de l'automne 2019 à janvier 2022. Une révision du dispositif a depuis permis d'accélérer le rythme des attributions, notamment grâce à l'intégration des vélos-cargos dans les véhicules éligibles. Au total, sur les années 2020 à 2022, près de 1,1 million d'euros d'aides ont été versées pour environ 250 véhicules.

Les aides aux particuliers, en vigueur depuis le 1er septembre 2022 seulement, sont encore peu sollicitées. Le grand nombre de dérogations possibles en 2023 expliquerait en partie la situation selon la MGL. La Métropole prépare un relèvement des montants et des seuils d'éligibilité à partir du 1er septembre 2023 (jusqu'à un revenu fiscal de référence par part de 22 983 €), y compris pour l'achat d'un véhicule Crit'air 1 neuf.

La MGL indique que l'ouverture d'aides bonifiées, comme la « surprime ZFE-m », pour les entreprises et les habitants des territoires voisins de la ZFE-m, constituerait une amélioration majeure du dispositif. Elle supposerait néanmoins une participation des régions et les collectivités territoriales concernées.

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole a adopté dès octobre 2020 un dispositif d'aides pour accompagner le changement de véhicules et l'acquisition de vélos, s'adressant aux particuliers et aux professionnels. Au printemps 2023, il a été étendu aux deux roues motorisés et au remplacement des véhicules Crit'air 3.

Communauté urbaine du Grand Reims

Le Grand Reims a notamment mis en place une aide ciblant les particuliers domiciliés au sein de la métropole et travaillant dans la ZFE-m, souhaitant délaisser un véhicule classé Crit'air 5, 4 ou 3 pour faire l'acquisition d'un véhicule électrique ou d'un véhicule classé Crit'air 1 ou 2, neuf ou d'occasion.

Source : réponses des agglomérations concernées au questionnaire écrit du rapporteur

Les aides mises en place par les EPCI ayant institué une ZFE-m peuvent être complétées par des aides proposées par d'autres collectivités territoriales, notamment les régions qui proposent parfois des aides à l'acquisition de véhicules propres à destination des entreprises. À titre d'illustration, la région « Grand Est »56(*) propose un chèque vert pouvant notamment contribuer à l'acquisition d'un véhicule propre par une entreprise, d'un montant de 50 % du coût du véhicule hors taxe, dans le respect d'un plafond de 5 000 €.

(2) Un système d'aides à l'acquisition qui ne permet pas de réduire suffisamment le reste à charge

Les acteurs entendus par le rapporteur considèrent que les aides à l'acquisition déployées sont insuffisantes au regard du reste à charge trop élevé pour les usagers.

· S'agissant des particuliers, selon l'APVF, le reste à charge moyen des ménages pour l'acquisition d'un véhicule propre demeure supérieur à 20 000 € et peut atteindre 40 500 € en moyenne pour l'achat d'un véhicule hybride rechargeable neuf.

Les prix de vente des voitures électriques sont marqués par d'importantes disparités. Selon les données transmises par la DGEC, le prix des vingt véhicules ayant été les plus sollicités en 2022 à travers le recours au bonus écologique varie entre 19 000 € et 44 743 €. Pour rappel, le prix de vente moyen d'une voiture électrique s'établit selon la PFA à 23 900 €. Sur la base de ce prix moyen, il est possible de faire évaluer le reste à charge potentiel d'un particulier en fonction de son niveau de revenus :

- une personne physique résidant en ZFE-m dont le revenu fiscal de référence par part serait inférieur ou égal à 6 358 € (2e décile) pourrait disposer de 14 000 € d'aides nationales (7 000 € au titre du bonus écologique et 7 000 € de prime à la conversion), hors aide éventuelle de l'agglomération. Le reste à charge pour l'achat d'un véhicule électrique à un prix de vente moyen précité s'élèverait donc à 9 900 €. Si ce même ménage réside en dehors de la ZFE-m (et ne peut donc bénéficier d'une majoration de la prime à la conversion de 1 000 € à ce titre) sans y travailler, le reste à charge s'élèvera à 8 900 € ;

- une personne physique résidant en ZFE-m dont le revenu fiscal de référence par part serait inférieur ou égal à 16 333 € (6e décile) pourrait, quant à elle, bénéficier de 8 500 € d'aides (5 000 € au titre du bonus écologique et 3 500 € de prime à la conversion), hors aide éventuelle de l'agglomération. Le reste à charge s'élèverait donc à 15 400 €. Si ce même ménage réside en dehors de la ZFE-m (et ne peut donc bénéficier d'une majoration de la prime à la conversion de 1 000 € à ce titre) sans y travailler, le reste à charge s'élèvera à 14 400 €.

Selon une étude du CSA réalisée pour l'Association éco-entretien sur les ZFE-m en 2022, plus d'un tiers des personnes dont le véhicule est concerné par les restrictions de circulation ne serait pas capable d'allouer un budget à l'achat d'un nouveau véhicule. Seuls 14 % des répondants pourraient allouer plus de 20 000 € à un tel achat.

En outre, les seuils de revenus retenus pour le calcul de la prime à la conversion s'appuient sur le revenu fiscal de référence par part fiscale de 2021, et ne tient donc pas compte de l'inflation récente. Il serait pertinent d'effectuer une mise à jour de ces seuils au regard de la situation actuelle des ménages.

· S'agissant des professionnels, le reste à charge est également un obstacle à l'acquisition de véhicules peu polluants, en particulier pour les entreprises de petite taille.

La Chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France a ainsi alerté sur le fait que le système d'aides à l'acquisition ne compensait que partiellement la différence de prix entre les VUL traditionnels et les VUL propres, et qu'il ne permettait pas de couvrir l'achat d'un nouveau véhicule pour des TPE dont la trésorerie est généralement limitée.

De même, la Confédération des grossistes de France (CGI) indique que « la majorité des constructeurs font du développement de l'électrique à batterie un axe stratégique mais préviennent que les améliorations à attendre sur l'industrialisation de leur fabrication ne vont pas générer de substantielles réductions de coût et que les véhicules électriques, en raison de la part du coût des batteries, resteront beaucoup plus chers que leur équivalent gazole ».

e) Le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules : une condition préalable au verdissement du parc

Le verdissement du parc de véhicules existant nécessite la mise à disposition d'un réseau de distribution dense permettant de recharger les véhicules (bornes de recharge ou d'avitaillement).

Selon l'Avere-France, au 30 avril 2023, la France comptait 99 404 points de recharge ouverts au public, ce qui correspond à une hausse de 66 % en un an57(*). La barre des 100 000 points de recharge ouverts au public a été atteinte en mai 2023, ce qui représente un retard de deux ans par rapport aux engagements initiaux du Gouvernement58(*).

Or, de nombreux acteurs entendus par le rapporteur ont souligné l'insuffisance de l'offre d'infrastructures de recharge, considérant que cette situation constituait un obstacle au verdissement de leur parc. L'organisme VALHOR, qui représente l'interprofession française d'horticulture, a par exemple indiqué que « certains de nos professionnels rencontrent des difficultés pour s'approvisionner en énergie propre. Or, le manque de stations constitue un frein au verdissement des flottes, notamment pour les plus petites structures qui ne sont pas en mesure d'installer des bornes de recharge sur le site de l'entreprise ».

De même, la société Uber a précisé que « le déploiement de bornes de recharge est actuellement insuffisant, lorsque l'on estime qu'un chauffeur VTC doit recharger son véhicule une à deux fois par jour ».

L'avitaillement constitue une contrainte particulièrement forte pour les transporteurs routiers. Ainsi, l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) appelle à la vigilance en indiquant que « le retard considérable de la filière électrique pour garantir l'avitaillement des véhicules en énergie rend la trajectoire envisagée [par la SNBC] peu crédible ». Elle précise : « Le réseau d'avitaillement est à construire. Les hypothèses retenues dans les travaux sont celles de la recharge sur site la nuit. Cela implique l'installation de bornes à la charge des expéditeurs, des destinataires ou des transporteurs. Mais, cette recharge lente ne répond pas à tous les usages et, compte-tenu des autonomies limitées des batteries, les sites vont être amenés à installer des bornes de recharge rapide nécessitant un réseau plus performant et un investissement supérieur. »

Ces écueils concernent également les bornes d'avitaillement en énergies autres que l'électricité. Critiquant l'insuffisance de l'offre d'infrastructures d'avitaillement en énergies alternatives, les représentants de la filière béton ont ainsi indiqué qu'à Paris, on relevait actuellement seulement sept stations d'avitaillement pour le GNV.

La proposition de règlement européen sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (dit règlement « AFIR ») en cours d'examen pourrait conduire à des évolutions. L'exposé des motifs de la proposition de règlement souligne « qu'il n'existe pas de réseau global et complet d'infrastructures pour carburants alternatifs couvrant l'ensemble de l'Union ».En conséquence, le texte prévoit notamment des objectifs contraignants de développement du réseau de stations de recharge d'ici 2025 s'agissant des infrastructures d'avitaillement en GNL, en hydrogène et des infrastructures de recharge électrique pour les véhicules utilitaires légers et lourds.

3. En l'état, un dispositif qui risque de creuser les fractures sociales et territoriales

Interdire de la circulation des plus grandes métropoles près d'un tiers des véhicules qui les traversent quotidiennement, et qui plus est les véhicules les plus anciens, dans un délai d'un an et demi, risque inévitablement de creuser des fractures sociales et territoriales déjà importantes.

À l'occasion de l'examen du projet de loi « Climat et résilience », le Sénat, à travers la voix de son rapporteur, Philippe Tabarot, s'était d'ailleurs particulièrement inquiété du caractère irréalisable du calendrier de restriction de circulation imposé aux ZFE-m, susceptible de susciter l'incompréhension, voire des crispations chez nos concitoyens.

Près de deux ans plus tard, tout laisse à penser que les inquiétudes formulées à l'époque au Sénat sont aujourd'hui devenues réalité. Il est flagrant de constater à quel point les ZFE-m sont un dispositif qui affecte en premier lieu les usagers les plus modestes, qui n'ont bien souvent pas la possibilité de changer de véhicule ou encore de recourir à des alternatives de transport satisfaisantes.

Les résultats de la consultation en ligne sont à cet égard sans équivoque.

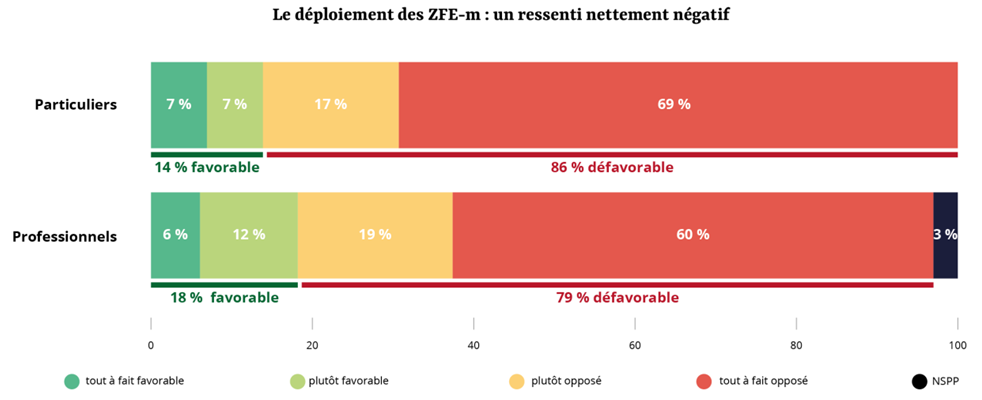

À titre liminaire, 86 % des particuliers et 79 % des professionnels ont indiqué être opposés au déploiement des ZFE-m59(*).

Cette consultation a surtout permis d'identifier trois corrélations relatives à l'acceptabilité des ZFE-m.

D'abord, le lieu de résidence des répondants a un lien significatif avec le soutien porté au dispositif. Ainsi, plus un répondant tend à résider loin du centre de l'agglomération, plus il a tendance à être défavorable à la mise en place d'une ZFE-m. Seuls 8 % des répondants résidant dans une commune rurale ont indiqué être favorables au dispositif, contre 23 % de ceux résidant en centre-ville.

Ensuite, le fait de disposer de solutions alternatives satisfaisantes à l'usage du véhicule individuel a une influence sur le ressenti du répondant à l'égard des ZFE-m. Seuls 6 % des répondants ayant indiqué ne pas disposer d'alternatives à la voiture individuelle se sont ainsi dits favorables au dispositif.

Enfin, on constate que les répondants ont exprimé des ressentis différents sur la mise en oeuvre des ZFE-m selon leur catégorie socio-professionnelle. Les cadres et les étudiants se sont montrés plus favorables que la moyenne observée au dispositif que les employés, les ouvriers, les artisans et commerçants et les retraités.

L'encadré ci-après présente un échantillon de réponses apportées à trois questions ouvertes posées dans le cadre de la consultation en ligne.

Extraits de réponses apportées à trois questions ouvertes dans le cadre de la consultation en ligne

Question « Êtes-vous favorable aux ZFE-m ? »

« Favorable aux ZFE, si seulement le réseau de transport en commun suit et qu'il existe des exceptions pour les entreprises effectuant des services dans ces zones. »

« Mesure qui ne résoudra pas la réduction de la pollution en France qui produit moins de 1 % de CO2 de la planète et qui est incompréhensible pour les personnes qui n'auront jamais les moyens de s'acheter un véhicule électrique »

« Nous sommes obligés de nous rendre en agglomération, car comme beaucoup de nos concitoyens nous résidons dans un désert médical. »

« Je suis tout à fait opposé même si la mesure part d'un bon sens. Vu les prix actuellement pratiqués pour les véhicules électriques ou hybrides ayant une bonne autonomie, il est impossible actuellement de remplacer mon véhicule. L'équivalent de mon véhicule coûte actuellement plus de 40 000 euros.... c'est inenvisageable. La seule solution est de changer de métier ou de région et de ne plus jamais remettre les pieds au centre de la métropole. »

« De plus les critères de classification Critair sont basés sur les émissions de Nox et de particules et non de CO2. Y-a-t-il un polluant meilleur que l'autre ? Pas clair quand on voit que le malus écologique est basé sur le CO2... Pertinence et cohérence de tout ça ? »

Question « Quel est votre ressenti sur les ZFE-m ? »

« - Mise en place sans concertation, avec une offre de transports en commun non adaptée

- Rien n'est réellement anticipé, tant sur les transports alternatifs que sur les capacités de financement allouées aux particuliers pour changer de véhicule

- Disposition mal anticipée, actuellement inadaptée et brutale

- Il faut laisser aux gens du temps pour s'adapter

- Ce serait une bonne idée si les transports en commun étaient développés. »

« Le parc automobile se renouvelle naturellement. Obliger les gens à changer prématurément de véhicule me parait excessif. Une incitation est préférable. Par ailleurs, les tranches de la vignette Crit'Air sont discutables : ma voiture est catégorie 3. Si je l'avais achetée un an plus tard, elle serait en catégorie 2. Pourtant, c'est strictement le même modèle d'un millésime à l'autre. »

« Pour que la ville soit moins polluée et qu'on puisse respirer, je trouve qu'en général on devrait essayer de sortir toutes les voitures (polluantes ou non) de la ville sauf celles indispensables »

« Le critère d'âge du véhicule devrait être modulé par son poids et le kilométrage annuel parcouru : un véhicule léger (moins de 1 000 kg) et qui fait 1 000 kms/an pollue moins qu'un SUV de 1500 ou 2 000 kg qui fait 20 000 kms/an ou plus. »

« Il y a une discrimination flagrante entre les différents citoyens. C'est une machine à exclure. Il y a ceux qui ont les moyens de suivre la technologie requise et les autres. »

Question « Quelles sont vos recommandations pour améliorer l'acceptabilité sociale des ZFE-m ? »

« Il est nécessaire de repousser les dates des ZFE car cela n'est pas écologique de changer un véhicule qui fonctionne par une nouvelle voiture »

« Revoir le calendrier pour attendre que la transition s'opère plus naturellement, que les véhicules propres soient aussi performants et polyvalents que les thermiques et que l'infrastructure de recharge soit au point »

« La mise en oeuvre aurait pu se faire de manière plus progressive, à l'image de ce qui est prévu pour l'arrêt de commercialisation des moteurs thermiques en 2035 »

« Vu l'inflation qu'il y a en ce moment, les Français ont d'autres priorités plus importantes. »

« J'adhère au principe de ZFE. Cependant, les mesures apparaissent trop grossières dans leur contour car uniquement centrées sur un indice - la vignette Crit'air (donc l'âge du véhicule et son carburant). Il faudrait notamment moduler l'approche par le nombre de kilomètres réalisés par an. Roulant moins de 2 000 km par an (dont plus de 95 % en dehors de la ZFE), je me trouve pénalisé. La pollution que je génère au sein de la ZFE (malgré ma Crit'air 4) est indubitablement très inférieure à celle d'un véhicule Crit'air 1 thermique qui roule quotidiennement et qui ne sera pas concerné par les interdictions à venir. Dans le même ordre d'idée, il faudrait tenir compte des personnes habitant au sein d'une ZFE et qui roulent majoritairement à l'extérieur de cette dernière : pour ma part, 2 km me séparent de la frontière actuelle de la ZFE. Je dois donc acheter un nouveau véhicule pour être en règles et faire ces deux kilomètres (pour, par exemple, partir en week-end ou en vacances - soit une dizaine de trajets par an) ? Le calcul est fait : je n'achèterai pas de nouveau véhicule et je paierai une amende si je devais être contrôlé. Enfin, les aides conditionnées aux revenus ne tiennent pas compte des endettements possibles des foyers (emprunts pour le logement, frais de scolarité, etc). La prise en compte de ces trois points permettraient une bien meilleures acceptabilité sociale »

En tout état de cause, la mise en oeuvre des ZFE-m, qui plus est dans des délais extrêmement resserrés, conduit à renforcer les fractures sociales et territoriales.

En interdisant d'accès à ces zones les véhicules les plus anciens, elle conduit de fait à en exclure les ménages les plus modestes, mais aussi les professionnels qui n'ont pas les moyens d'acquérir un nouveau véhicule. Le coût trop élevé d'acquisition des véhicules propre est ainsi cité, par les particuliers comme par les professionnels interrogés dans le cadre de la consultation en ligne, comme le premier obstacle à l'acceptabilité des ZFE-m.

Dans certaines zones, la part de véhicules concernés par les restrictions de circulation à venir pose une véritable question de justice sociale. D'après le Secours catholique, « 38 % des ménages les plus modestes détiennent un véhicule Crit'air 4 ou 5 contre 10 % des plus riches ». Ainsi, dans le 3e arrondissement de Marseille, qui est l'arrondissement le plus pauvre de France, 52 % des véhicules sont classés Crit'air 5, 4 ou 3. En application du schéma de restriction prévu par la loi, d'ici le 1er janvier 2025, plus d'un habitant sur deux de cet arrondissement devrait donc être concerné par des interdictions de circulation au sein de la ZFE-m marseillaise.

En outre, cette situation conduit également à faire peser la contrainte sur les ménages qui ne disposent pas d'alternative satisfaisante et qui sont de fait plus dépendants de leur véhicule. La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) rappelle ainsi qu'« au cours des dernières décennies, le développement de la périurbanisation a conduit certaines populations à habiter dans les zones les moins denses des aires urbaines. De ce fait, l'accès à certains centres commerciaux ou zones d'activité, mal desservis en transport collectif, nécessite le recours à un véhicule particulier. » En définitive, d'après l'APVF : « faute d'alternatives suffisantes au tout-voiture, de nombreux habitants de territoires ruraux et périurbains se sentent ainsi “pris au piège” face au déploiement des ZFE ».

Au total, il apparait que les ZFE-m, faute de dispositifs d'accompagnement suffisants, vont affecter en premier lieu des ménages modestes qui, pour certains, se sont installés en périphérie des métropoles en raison du prix élevé des loyers, dans des zones où les transports collectifs sont bien souvent moins développés qu'en agglomération60(*). De nombreux ménages pourraient en effet être exclus de l'accès aux coeurs de ville pour travailler ou pour d'autres raisons (services publics, loisirs, etc.). Or, Comme le relève l'APVF, 25 à 30 % des emplois des agglomérations sont occupés par des personnes qui n'y habitent pas. Cette situation peut s'apparenter à une « triple peine » pour une partie de la population.

Il faut également souligner que le déploiement d'une ZFE-m peut également entraîner des effets pervers qui ne sont pas toujours anticipés.

D'une part, en matière de qualité de l'air, certains acteurs ont souligné que la création d'une ZFE-m et le déploiement concomitant de parkings-relais pouvaient finalement conduire à déplacer une part de la pollution atmosphérique de l'intérieur de la zone vers sa périphérie. D'après France urbaine, les parcs relais en entrée de grande ville sont « un échec et une aberration environnementale : l'usager qui a déjà effectué 75 % de son trajet en voiture ne va pas laisser son véhicule au bord du périphérique pour les quelques kilomètres restants. De plus, ce type d'implantation suggère que les banlieues traversées doivent subir encombrements et pollution afin que la ville-centre soit protégée ». C'est pourquoi France urbaine recommande de privilégier une implantation des parcs relais dans des zones permettant de rejoindre la première ligne de transports en commun attractive ou une ligne de bus expresse, plutôt qu'en bordure immédiate des ZFE-m.

D'autre part, l'entrée en vigueur de restrictions de circulation s'appliquant aux véhicules utilitaires légers ou encore aux poids lourds est susceptible créer une tension sur le prix de différents produits et services, étant entendu qu'il n'est pas toujours possible d'envisager une alternative satisfaisante au recours à de tels véhicules. Ainsi, d'après la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Île-de-France, l'instauration de la ZFE-m dans la Métropole du Grand Paris affectera l'activité des artisans et plus largement des TPE et des PME sur plusieurs aspects :

- « les prix fournisseurs (accroissement des frais de livraison des marchandises/matières premières, compte tenu des coûts d'investissement accrus des acteurs de la logistique comme des entreprises qui livrent pour leur compte) ;

- les prix proposés aux clients (en raison de la hausse des prix fournisseurs ou de l'obligation de changer de véhicule, la ZFE-m renforcera la nécessité pour les artisans d'augmenter leurs prix, en sus des pressions inflationnistes actuelles) ;

- la déstabilisation de plusieurs marchés (risque de réduction de l'offre proposée par les artisans en ZFE-m) ;

- l'emploi (l'accroissement des charges des entreprises artisanales et les pertes de marché potentielles auront un impact sur la rentabilité des entreprises artisanales, qui pourra nécessiter un ajustement de l'emploi). »

*

En l'état actuel des choses, le déploiement des ZFE-m tel, qu'il est conduit aujourd'hui, soulève un grand nombre de difficultés et devrait, si les calendriers de restrictions étaient maintenus en l'état, alimenter un creusement des fractures sociales et territoriales, comme l'avait d'ailleurs bien identifié le Sénat et la commission par la voix de son rapporteur en 2021, lors de l'examen de la loi « Climat et résilience ». Cette situation impose de prendre de toute urgence des décisions courageuses pour accompagner les changements de comportement, d'une part, et rendre les calendriers de mise en oeuvre plus réalistes d'autre part.

* 46 Source : réponse de la DGEC au questionnaire écrit du rapporteur.

* 47 Précision méthodologique : cette consultation reposait sur le volontariat.

* 48 Rapport d'information n° 604 (2020-2021) de Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau sur le transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, 19 mai 2021.

* 49 Articles D. 251-1 et suivants du code de l'énergie.

* 50 Articles D. 251-4 et suivants du code de l'énergie

* 51 Sont considérés comme « gros rouleurs » les personnes pour lesquelles la distance domicile-travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec un véhicule personnel.

* 52 Source : site internet du MTE.

* 53 Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre

* 54 Article 39 decies A du code général des impôts

* 55 https://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/551/Amdt_COM-83.html

* 56 Source : site internet de la Région Grand Est.

* 57 Source : site internet de l' Avere-France.

* 58 En 2020, Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, et Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué en charge des transports, avaient annoncé un objectif de déployer 100 000 bornes de recharge sur le territoire en 2021.

* 59 Lien vers l'Essentiel présentant les résultats de cette consultation en ligne. Ce document figure en Annexe 1 du présent rapport.

* 60 L'accessibilité insuffisante de la métropole depuis les zones périurbaines ou rurales avoisinantes est d'ailleurs le deuxième obstacle le plus mentionné par les répondants (particuliers) à la consultation en ligne.